「こうして王妃は以前の国王との思いがけず再会を果たした。そして死んでしまったと思っていた息子達がまだ生きていることを知り、どうしても会いたくなってしまったんだ。」

「んー今更会ってどうするのかしら?それぞれに家族がいて新しい暮らしをしているんでしょ?それに良い別れ方をしていないんだから悲しい結末になるに決まってるわ。」

「そうだね、因果応報、自分がやったことは必ずいつか跳ね返ってくる。さて、そろそろ良い時間だ。続きはまた今度でも良いかな?」

「まだもう少し時間があるでしょ?続きを聞かせてよ。」

iPhoneの液晶には22:35と表示されていた。確かにまだ少しは話ができそうな時間だった。

「それじゃあ、あと少しだけ話すよ。それから王妃は、プロムスに二人の息子の行方を捜させた。プロムスはかつて外交官のような役職についていたから諸国に色々なパイプを持っていて、情報を集めるのはお手の物だった。まず、長男のテリュースの行方を探したが、すでに成功して豪商として名を馳せていたからそれほど手間はかからなかった。イルファンという人物がそれに該当すると思われた。下の子のヒースの方は少し苦労したけど、運良く島の監視員の職に就いていたので、異人の監視員のいる島があると聞いて見当がつけられた。」

「それで、二人には会えたの?」

「それはこれから話すよ。まず最初に向かったのは長男の方だ。彼の船が通る航路を突き止め、偶然を装って待ち伏せをする事にしたんだ。また会話形式にするよ。」

「船長?見慣れない船が航路にいます。警笛を鳴らしましょうか?」

「うん?どんな船だ?」

「少し小振りですが、新しい船のようです。商船のようには見えませんが、どこかの貴族か王族の船でしょうか?」

イルファンは甲板に出てその船を確認した。

「妙な船だな。何の目的でこんな海域にいるんだ?」イルファンが首を傾げていると無線通信士が慌てた様子で、甲板に駆け上がってきた。

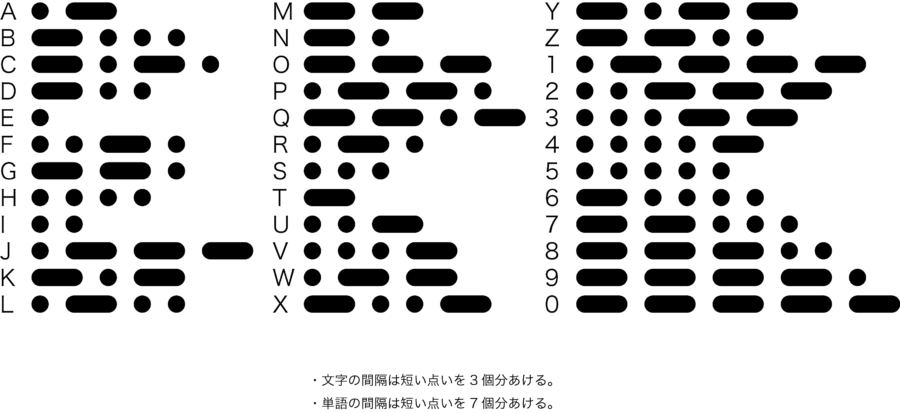

「船長、航路にいる船からモールス信号が届きました。」

「無線機まで持っているのか、驚いたな。一体何処の船だ?何と言ってきている?」

「オグロマン国と名乗っています。どうやら我々と交易をしたいそうです。どうしますか?」

「オグロマン?聞いたことが無いな。新興国か?それにしては立派な黒船を持っているな。」

「それと妙な事を言ってきているんですよ。テリュースという男がこの船に乗っているか教えて欲しいと尋ねてきています。」

それを聞いてイルファンは驚愕した。自分の過去を知っている人間があの船の中にいる。それを突き止める事ができるのは以前にあの【お国】に関わっていてなおかつ、諸国に相当なネットワークを持っている人間だけだろう。イルファンは直感的に、この件には自分の母である王妃が絡んでいると確信した。

「我々は国王の命を受けて交易をしている。だから取引の無い国とは交易することはできない。またテリュースという名前には聞き覚えが無いし当然、この船にも乗っていない。それから我々の航路を塞いでいるから、即刻回避するように伝えろ。回避しない場合は武力行使も辞さないとな。そう返信しろ。」

イルファンは無線通信士に淡々とそう伝えた。

「り、了解しました。早速、そのように返信致します。」イルファンの船からの回答をプロムスは、やはりそうかと思いながら王妃に伝えた。

「奥様、ご子息が乗っていると思われる船から取引の無い国とは交易ができないと返信が来ています。そしてテリュースという男もこの船には乗っていないと…。」

それを聞いた王妃は苛立ち唇を噛んだ。

「少し、あからさま過ぎたかしら。やはりあの子も私の事を恨んでいるようね。仕方ない、今回は諦めるわ。船を航路から回避させなさい。でも、できれば近い距離ですれ違うように航行することはできるかしら?」

王妃がそう言うとプロムスは苦笑いをした

「相変わらず難しいご注文をなさいますね。解りました。航海士にはそのように伝えます。」それから王妃の船は面舵を切り、船の向きを180度回転させた。そしてイルファンの船の方へすれ違うのには充分に安全な距離を取り進んで行った。

それから無線通信士が再び、伝言をするためにやってきた。

「船長、あの船から返信がありました。今回は、残念ですが交易は断念致します。いずれ国王を通して正式に交易の申し入れをさせていただきます。テリュース候には、また近々ご挨拶をするために伺いますと記してあります。誰なんですかね、テリュースって?そして船が方向転換をしたようですね。こちらの方に向かってきています。」イルファンは「そうか」とだけ言い頷いた。そして王妃の船が近づいてきて、すれ違う時には無意識のうちに敬礼をしていたが、その心境は複雑だった。

「ちっ、俺は一体何でこんな事をしているんだろう。」

イルファンはそう思い、王妃の船をどうしても無視できなかった自分に嫌気が差していた。

プロムスがテリュースらしき人物が甲板に立っていることを伝えると、王妃も俄に甲板に飛び出し遠眼鏡を使ってその姿を確認した。

「テリュース、とても立派になった。あなたが後を継いでいたらさぞや立派な王になっていたでしょうね。」

そのうちに王妃は自分が涙を流していることに気がついた。

「あれ、私は何故泣いているのだろう?あの子は頭が良すぎて、私はいつも馬鹿にされているような気がしていた。お互いに相容れない存在だったのに。私に罪悪感があるせいなのか?あるいはこれが血の繋がりというものなのか?まさか…。」

王妃は自分の中から湧き上がってくる感情を全く理解できずにいた。「奥様、まだお続けになりますか?そろそろ国へ帰りましょう。これ以上続ければもっと辛い思いをなさるかもしれません。もう時計の針を元に戻すことはできないのですよ。」

プロムスは泣き続けている王妃をそう言って慰めた。「プロムス、解っているわ。でも私はまだヒースに会っていない。それまでは帰る事はできない。それと今回はあからさまにやり過ぎたわ。次はもっと偶然を装ってくれないかしら。」

プロムスはため息をついた。王妃が一度こうと決めると頑として考えを変えることはない事は解っていたからだ。

「かしこまりました。ヒース様に会うときには何か別の策を考えましょう。」

こうして王妃の船はヒース、つまりアリゼの暮らしている島へと進路を向けた。

その後、僕は美穂に夢で見たヒースの島に謎の黒船がやってきた時の話をした。これでようやく話が繋がったが、僕が考えられたストーリーはここまでだった。

「さて、本当に今日はここまでにしないか?お互い明日も仕事があることだし。」

ワインの小瓶はすでに空になっていたし、話の途中で欠伸をかみ殺したりしていたので少し眠そうだったので美穂は黙って頷いた。

「いいわよ。もう充分。すっかり遅い時間になっちゃったわね。付き合ってくれてありがとう。」

「いや、構わないよ。それよりどうだったかな?」

僕は物語の感想を率直に聞いてみたが、美穂の返事は意外と淡泊なものだった。

「どうって?お話のこと?うん、よくできてたわよ。」

「それだけかな?もっとこうした方がいいとか、この方が面白いとか?そういう意見は無いかな?」

僕がそういうと美穂は少し考え込んでいるようだった。

「うーん、まず聞いていて思ったこと、これは颯ちゃんに話すために作った話ではないわよね?」

「そうだね、これは子供向けの話じゃない。背景としてファンタジーの要素はあるけど、大人の内面のドロドロした部分も描いているからね。」

「そうね。それとどうするか迷ったけど、やっぱりスッキリしないから言っておくわ。この話は誰のためでもない、シュンのためのシュンの物語って気がしたの。だから面白いとか面白くないとかいう以前の問題…。」

「…つまりそれは僕の自己満足のための物語でしかないってこと?だから話に入っていけないと?」

「ごめんね、気を悪くしないで聞いて。王妃は、きっとお母様をイメージしてるんでしょ?だから私がどうこう言える話じゃ無いと思ったの。触れちゃいけない世界っていうのかな。あなたがどんな目的でこの物語を書いているのか解らないけど、おそらく何かの答えを探しているんじゃない?」

「…そうかも知れない。でもそれは間違っているかな?」

「いいえ、間違っていないと思うわ。普通の人はしないやり方のようにも思うけど、それは人それぞれだしね。ただ感じたのは、あなたはもう答えを持っているんじゃないかってこと。それを証明するために物語を書いている。すでに答えが解っている問題の方程式を導きだそうとしているようにね。」

その美穂の言葉に僕は何故か無性に腹が立ち、思わず声を荒げた。

「ずいぶん解ったような事をいうじゃないか。君はフロイトかユングにでもなったつもりかい?」

美穂は僕の苛立った顔を見て弁解し謝罪した。

「ねぇ、私の言い方が悪かったわ、ごめんなさい。お願いだから気を悪くしないで。」

僕は気持ちを落ち着けようと、大きく息を吸い込み吐き出した。何かの本で読んだが、人間の瞬間的な怒りは一般的には6秒間しか持続しない。僕はそれをなんとかやり過ごしてから美穂に説明した。

「僕は颯太に話をしているうちに、独立した物語として創作をしてみたくなったんだ。自己体験を想像力で膨らませて、自分の比喩や文章表現力でどこまでの作品が作れるか試してみたかっただけだ。どんな作家だってそうやって書き始めるだろう?ゼロから何かを作ることはできない。そうじゃないか?」

「そうね、きっとあなたを知らない人が読めば先入観を持たずに客観的に話を聞けたかもしれないわ。でも、私には無理だったみたい。過去を色々と知り過ぎちゃってるから。」

美穂は話を早く切り上げたかったのか、テーブルの上の片付けを始めながらそう言った。僕もこれ以上、この話は続けたくはなかった。それでも最後にどうしても美穂に聞きたいことがあった。

「ねぇ、話の流れからすると、君は僕が今日話した物語の内容を大体想像できていたはずだよね?それなのになんだって、わざわざ話を聞きたいなんて言いだしたんだ?」

僕がそう言うと美穂は片付けの手を止めて、少し考え込むように天井を見上げた。

「…それは自分でもよく解らない。でも多分、颯ちゃんと同じなのかなぁ。きっと私もあなたと話をしたかったのよ。」

「話なんて毎日してるじゃないか。」

「普段はどちらかというと私の方が一方的に話をしているわよね。これは私も悪いんだけどあなたは、仕事で疲れているせいか生返事が多くて、あんまり話をしている気がしなかったの。それとあなたはいつも何か重たい物を抱えて生きているように感じる。それが何なのか知りたかったんだけど、直接話を聞いてもきっと本質的な部分は話してくれない気がしたの。だから物語として聞かせてもらったほうが良く理解できるじゃないかと思った。実際、そうだったわね、伝わってきたわよ、あなたの想いが。辛い話だったかもしれないけど、目を輝かせてとても生き生きと話をしていた。それがなんていうか嬉しかった。ねぇ、シュン、お願いだから一人で考え込まないで。物語でもいいからまた、あなたの話を聞かせて。私達は家族なんだから。」

美穂は少し目を潤まながらそう言った。家族なんだからと言われて、僕も胸が詰まる思いがした。王子の話をせがまれた時の颯太の顔も頭に浮かんだ。僕は美穂に何か言わなければと思ったが、この場に適切な言葉がどうしても思い浮かんでこなかった。

「解ったよ、美穂。もう十分だ。今日はもう寝よう。僕もこれ以上のことは言えない。」

「そうね、私はあなたを混乱させちゃったみたいね、ごめんね。」

「いや、謝らなくていい。きっとこれは僕自身の問題なんだよ、ごめんな。」

僕がそう言うと美穂は黙って首を振った。

その時、iPhoneの液晶には23:42と表示されていた。話を止めるにはちょうどいい潮時だった。

コメント