・20XX/X/X

気がつくと目の前には青空が広がり、誰かが寝転がっている僕の顔をのぞき込んでいた。

「遅くなってごめん、ラクダ。ここの、セキュリティが、超厳しくなってて、な、なかなか来られなかったんだ。」

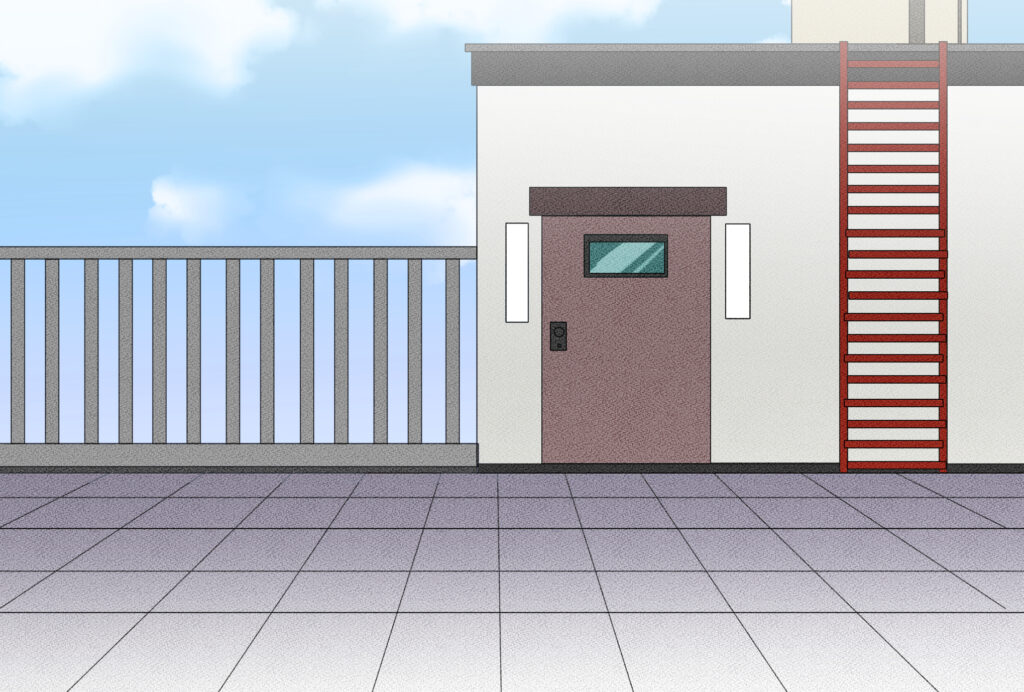

僕は驚いて飛び起きた。逆光になり初めは分からなかったが、よく見るとそこには若い頃のサキが立っていた。彼女はついさっきまで走ってきたように、ハアハアと荒い息遣いをしていた。見渡すとそこはかつて大学にあった古い屋上だった。

「サキ…どうしてここに?それに若い…。」

僕は唖然として、彼女を見つめて言った。

「感謝しなさいよ。ラクダが喜ぶと思って学生の頃に戻ってきたんだから。何だかんだ言って、おじさんは若い娘が好きだからねー。それよりお疲れ様、よく頑張ったわね。ギリギリだけど間に合った。」

彼女は息を整えようともせず、一気に喋り続けた。

「でも最後まで本当にハラハラしたわ。だから注意深く慎重にやりなさいって言ったでしょう。キドにあんな見え透いた嘘が通用するわけないじゃない。でも最後はちゃんと彼に相談できたわね。おかげで私はもう一度あなたに会えた。あれ、ひょっとして泣いてるの?」

早口で畳みかけるような話し方、僕の知っているサキがそこにいた。いつの間にか僕は目頭が熱くなっていた。

「いや、違うんだ。その、君の喋り方が懐かしくて、ようやく本当の君に会えた気がして…」

「馬っ鹿じゃない…。それならもっと嬉しそうな顔をしなよ。愛しのサキちゃんにようやく会えたんだから。」

彼女はそう言って笑い、以前のように僕の隣に座った。

「そう俺は、どうしようもない馬鹿で駄目な奴だ。旨い話に乗っかって騙されて、抜け出そうとしたけど、やることなすこと見当外れで失敗ばかりだった。今度ばかりは、本当に自分に愛想が尽きた。」

彼女は僕の言った事には答えず「あー急いできたから疲れちゃった。一服させて。ねえ、ラクダも1本吸う?」そう言って電子煙草を差し出したが、僕は首を振った。あれから煙草を吸いすぎて、体が受付けなくなっていたし、そういう気分でも無かった。

「あ、そう、じゃあ私は吸うわ。以前と逆ね、なんだか可笑しいね。」

彼女はそう言って微笑むと電子煙草を美味しそうに吸い、満足そうに煙を吐いた。

「ラクダ、あなたは全然駄目な人なんかじゃない。頑張ってベストを尽くしてくれたから、脱出のための準備ができた。ようやく反撃ののろしをあげる時が来たのよ。あとの段取りは私がするから、安心して。もうキドの好き勝手にはさせない。」

彼女は電子煙草を握りしめながら細い目をつり上げてそう言った。

「脱出のための準備?反撃ののろしって?もう僕に出来る事は何もないよ。あとは脳みそを吸い取られて植物人間みたいになるだけだろう?」

僕がそう言うと彼女は出来の悪い生徒に、補修授業をする教師のような口調で説明を始めた。

「ねえ、よく聞いて。私がまたあなたに会えたのは何でだと思う?一人で抱え込まずに相談をしたからよ。おかげで室内アンテナができたから、セキュリティをすり抜けて私が来られるようになったの。」

「相談ってヒラヤマに?室内アンテナって?僕はただ交渉に失敗して、脅されただけじゃないか。あいつはただのキドの飼い犬だよ。」

僕がそう言うと、彼女は珍しく歯切れの悪い言い方をした。

「うーん、実は私の世界には具体的な事は言えない決まりがあるの。今、ここであなたに会っている事自体がすでにギリギリの行為なの。ただ、状況は確実に良い方向に向かっている。私が今まで、あなたに嘘をついたことがある?お願いだから私を信じて。」

私の世界?サキ、君は今、一体何処にいるんだ?聞きたくて仕方がなかったが、今それを聞いてしまうのは怖くてためらわれた。

「ところで話は変わるけど、この前ずっと私に会いたかったって言ってくれたよね。私はそれを聞いてとても嬉しかった。でも実際にあなたは、私に電話もしなかったし、メールやメッセージの1本も送ってくれなかった。何でかな?」

「あれから何度、君に連絡をしようと思ったか解らない。でもずいぶん迷惑をかけたから、君に会う資格が僕にはもうないんじゃないかと思った。何よりも…怖かったんだ。また君に拒否されて傷つくのが。」

「ふーん…。ねぇ私は思うんだけど、誰かが会いたい人に会うのに資格なんて必要なのかな?みんなそんなに立派な生き方をしてないよ。きっと誰だって後ろめたい事の一つや二つはあるし、私にだってもちろんある。だから資格云々なんて、気にしていたら誰にも会えなくなっちゃうよ。ただ、まぁ怖かったのは解る。私だってあなたに連絡は取ろうとしなかった訳だし。私の事なんかすっかり忘れて新しい生活を楽しんでいるものだとばかり思ってたから。でも違ったんだね。あなたは、私との事はフリーズドライみたいにして自己完結しちゃってたんだね。」

彼女は遠くの方を見ながら、とても寂しそうな顔をしてそう言った。僕はそれを聞いて意を決して言った。

「サキ、その通りだ。俺は臆病だったし自己完結してそこから1歩も踏み出すことができなかった。でも、きっかけはどうあれこうしてまた君に会うことができた。できればもう一度、やり直したい。例えば君と会えるのが夢の中だけだとしたら、一生目覚めなくたっていい。精神か魂だけの存在になってしまうのかもしれないけど、それでミイラになっちゃっても構わないよ。」

「でも家族はどうするの?それに今までラクダの事を理解してくれた人達だっていたでしょう?捨てられるの、全部?私とやり直すというのはそういう事になるのよ。その覚悟は本当にあるの?」

「当然だ。僕にとって君以上に価値のある物なんてないんだよ。」

「そのセリフ、15年前に聞きたかったなー。私はこの屋上でラクダと一緒にいる時、このまま時間が止まってしまえば良いのになって思ってたんだ。ラクダといる時だけは、本当にリラックスして私が好きな私自身でいられたから。別れてから気がついたんだよ、私も。他には友達って言える人なんて誰もいなかったんじゃないかって。だから、恋人じゃなく友達としてでもずっと側にいて欲しかった、そうしたらもっと違う…いや解らないわ。」

彼女は俯きながら、次第に声を震わせて話し続けた。

「それから、この前はひどい事を言ってごめんなさい。あなたは可哀想な人なんかじゃない。私はあなたの持つ特別な弱さに惹かれていた。でもあのまま一緒にいると二人とも、出口の無い袋小路にたどり着いて何処にも行けなくなるような気がしたの。煙草なんて口実に過ぎなかった。今思えば、そんな先の事なんて考える必要なんてなかったのにね…」

「サキ、君が謝る事なんて何もないんだよ。それ以上、何も言わなくていい。」

僕は彼女の事をどこまで理解していたんだろう?いや理解しようとすらしていなかったんじゃないか?僕には人として何か決定的に欠落しているものがあるのかもしれない。それが彼女を無意識のうちに、傷つけて追い込んでしまったのかと思うと胸が痛んだ。

「ねえ、もう少しこのままでいてくれる?」

彼女はそう言って寄り添ってきたので、「もちろん。」と僕は答えた。

それからしばらくの間、二人とも無言でいた。彼女は目をつぶり、小さな寝息をたてて眠っているように見えた。学生達の雑談の声が遠くに聞こえ、時折、小田急線が取り過ぎる音が聞こえた。僕もこのまま時間が止まってしまえばいい、心底そう思った。

やがて学内に授業が終わるチャイムが鳴り響くと彼女は目を開き、大きく伸びをして立ち上がった。

「さぁ、私はもう行かなきゃ。ラクダ、これで本当にサヨナラだ。この後、あなたを迎えに来る人がいる。その人があなたを守ってくれるから、何があっても信じてあげてね。」

僕は首を振った。

「サキ、キドの事なんてもうどうだっていいんだ。2度と君と離れたくない。」

僕がそう言うとサキは微かな笑みを浮かべてこう言った。

「私の世界にはきちんとした決まりがあるって言ったよね。決まりっていうか法則みたいなものかな。ねぇ、時間はもう巻き戻せないの。それに私達はもう大人よね。自分の事だけ考えては生きられないし、自分のした事に責任も取らなきゃいけない。それにしてもお互いにずいぶん遠いところまで来ちゃったね、へへ。」

「サキ、そんな事は後からなんとでもなる。責任なんて俺が全部かぶってやるから。」

「それに前にラクダが言ってたじゃん。ユングの集合的なんたらってものがあって、人間は常に普遍的な何かとは繋がってるんでしょ。だから私達だってこれからもどこかで繋がり続けていく事はできるんだよ。」

「違うよ、サキ、そういうことじゃなく….」

僕がそう言いかけると、サキは突然、飛び跳ねるようにして僕に抱きついてきた。それから僕の手を握り、何かを手渡した。それは、誕生日プレゼントにサキから貰ったZIPPOのライターで、いつの間にか見当たらなくなり、ずっと探していた物だった。

サキはそれからとても小さく甘えるような声でこう囁いた。熱い吐息が僕の耳にかかった。

「これからも私の事、ずっと忘れないでいてくれる?」

「忘れるわけないだろう。例えミイラになったって君のことは絶対に忘れない。」

「ありがと…。ラクダ…。」

それから彼女は僕を突き放すようにして、振り向いて屋上の扉の方へ走っていった。すぐに追いかけようとしたが、なぜか僕の体は金縛りにあったように動かなくなった。やがて「ガチャン」と音がして扉が閉まりサキの姿が見えなくなると、屋上のイメージは、テレビのコンセントが突然抜かれた時のようにぷつりと途絶え、僕は目を覚ました。

部屋はいつものようにしんとしていたが、暗闇の中で壁にささったジャックナイフだけが僅かな光を反射して光っていた。不思議な事にサキとの別れに、僕は悲しみをあまり感じていなかった。こうなる事をあらかじめ予想していたからかもしれない。ただ、漠然とした喪失感だけが、海岸に打ち上げられた真っ白な珊瑚の欠片のように残っていた。

それからすぐに部屋のドアが静かに開き、誰かが入ってくる気配がした。僕は一瞬身構えたが、すぐに警戒を解き、気持ちを切り替えた。サキが言っていたお迎えが来たような気がしたからだ。

「ラクダさん、お待たせしました。」暗闇の中、聞こえてきたのはヒラヤマの声だった。

にほんブログ村

人文ランキング

コメント

サキとのお別れのシーンは、切ない気持ちになりました。もう二度と戻らない事や…きっと自分の想像になりますが、やがて忘れてしまうだろうなぁ…と思ってしまいました。

ヒマラヤがラクダの味方になるのは、なんとなく急激な展開すぎると思いましたが、もう一回読み返してみると次の話の展開が楽しみになりました。

また次回も楽しみにしています。

いつもコメントをありがとうございます。このシーンは思ったより長くなってしまい、何度も書き直したのですが、どうしてもこれ以上削れるところがありませんでした。そのため読み飛ばされてしまうかなと不安がありましたが、褒めていただいて本当に嬉しかったです。これから、ラクダとともにヒラヤマ君も反撃ののろしを上げるので、期待をしていてください。>柴犬