──霧の中で始まる最終試験。それは『もしも』の未来だった。

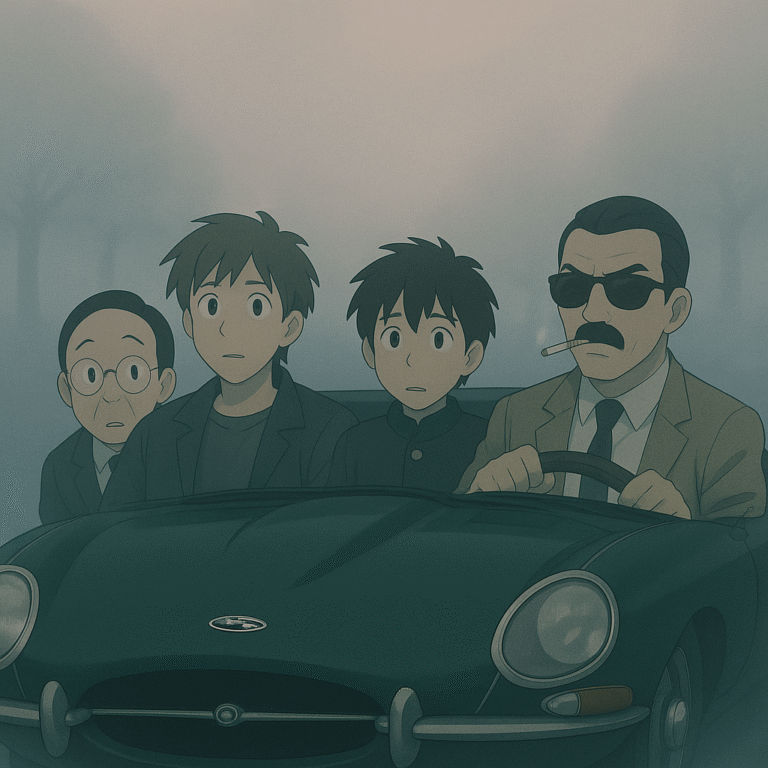

キドのジャガーは深緑色の、幌付きのオープンカーだった。外はよく晴れており、幌は開け放たれていた。

学校の駐車場に、V型12気筒エンジンの低く厚みのある咆哮が響いていた。それはまるで、獲物を見つけたジャガーが喉奥で唸るような威圧感と気品を併せ持つ音だった。その音は鼓膜よりも、もっと深い場所に響いてくるようだった。

キドが目で乗れと合図を送った。亮司が助手席に、高志と修は後部座席に座った。

「どうだ、この音は?」

キドは微笑みながらアクセルを軽く踏んだ。

「荒々しいのに、どこか優しいだろ。ジャガーのV12ってやつは、ただのエンジンじゃない……野生の記憶なんだよ。」

エンジンを唸らせて郊外へと滑り出し、やがてハイウェイに入った。道の両側には、現世では見たことのない淡い光を放つ並木が続いていた。空は薄紫色に染まり、雲はゆるやかに流れていた。

オープンカーを通り抜ける風は、生前の記憶にある風よりもずっと軽やかだった。まるで魂を優しく包み込むような感触があった。教室にこもりきりだった日々から解放されたような、心地よい時間だった。亮司も修も穏やかな笑みを浮かべ、物珍しそうに景色を眺めていた。

やがてキドはカーステレオのスイッチを入れた。Led ZeppelinやDeep Purpleのような、1970年代の野性的なロックサウンドが車内に流れ始めた。

「悪いが、シートの下に煙草が入っている。取ってくれないか?」

キドが助手席の亮司に叫ぶように言った。

亮司は慌ててアンダーシートボックスを開き、マルボロを取り出した。

「火も頼む。ライターもそこにあるはずだ。」

亮司がZIPPOライターで火をつけると、キドは煙草をくわえ、深く吸い込み、ゆっくりと煙を吐き出した。紫煙は風に巻かれて、後方へと消えていった。

「ありがとう。……久しぶりだな、この感覚も」

サングラス越しでもわかるほどに、彼の表情はどこか和らいでいた。煙草を口の端に挟み、片手でステアリングを握るその姿は、まるで古い映画のワンシーンのようだった。

「現世では吸ってたんですか?」

亮司が尋ねた。

「ああ。こっちに来てからは不思議と欲しくならなかったが……この車に乗ると、昔を思い出すんだ。匂いと一緒に、全部が戻ってくる。」

後部座席の高志と修は、いつもと違うキドの横顔を、警戒を解かぬまま見つめていた。

「ボクたち、一体どこへ向かってるんだろう…」

修が不安げに呟いた。

***

ジャガーはハイウェイを滑るように走り続けた。キドはトップギアでアクセルを踏み込み、スピードメーターは200kmに迫っていた。生前ならば恐怖を覚えるような速度だったが、不思議と恐れは湧かなかった。

──何でだろう?もうカラダが無いからか?確かに事故を起しても死ぬことは無いんだろうけど──

ジャガーが空中を浮かぶように走り続けている間、高志はふとそんな事を考えていた。

「ねぇ、先生。一体どこまで行くんですか?」

亮司が問いかけた。しかしエンジン音とロックの轟音にかき消されたのか、キドは答えなかった。ミラー越しにキドが何かを含んだ笑みを浮かべた気がして、高志は思わず身を強張らせた。

周囲の風景は徐々に変わっていった。淡い光に包まれていた並木道は姿を消し、代わりに乾いた丘陵地帯が続いた。空の色も紫からより深い色へと変化していった。空気は静まり返り、緊張感が車内を包み始めた。

***

やがてジャガーは減速し、ハイウェイを降りた。料金所のようなものはなく、その先には未舗装の道が延々と続いていた。霧が立ち込め、前方は視認できないほどだった。キドはフォグランプを点け、慎重に進んでいった。

「ねぇ先生、ここは一体……」

後部座席から高志が声をかけた。

「もうすぐだ。安心しろ。地獄ではない」

キドは笑った。

車が止まったのは、金網のフェンスの前だった。中には広がる砂漠のような風景があった。その中央に、何かが待ち構えているかのような空気が漂っていた。

キドは車を降り、フェンスにあるパネルを操作した。『ガチャリ』と音を立てて扉が開いた。

「さぁ、入ろう。トランクから道具を持ってきてくれ」

高志と亮司がトランクを開けた。中には肩掛け式の長いバッグと、小さな立方体のケースがあった。バッグにはスコップが三本、ケースにはVR用のゴーグルが三つ入っていた。

「まさかゴルフってわけじゃないよな。クラブも足りないし」

亮司が冗談交じりに言った。

「本当に心臓が強いな、お前は」

高志があきれ顔で応じた。

霧の中を歩いていくと、キドが立ち止まり、コンパスのような器具を取り出した。

「ここでいい。穴を掘れ。自分の背丈くらいの深さにな」

「そ、それから僕たちをどうするつもりですか……?」

修が声を震わせて問うた。

「その穴に入るんだ。そこで特別授業を行う。教室じゃできない授業さ」

キドは一呼吸置き、淡々と続けた。

「今回はちょっと特別な授業だ。テーマは……『未来観測』――そう、お前たちが生きていたら、どうなっていたかを観る授業だ。その映像を観てもらう。つまり、自分の”未練”と直面するということだ。これが、成仏のための最終段階だ」

キドの言葉に、三人は言葉を失った。

高志は直感していた。

──それは、きっとこの場にいる全員が、一番見たくないもの。

けれど、同時に――目を背けてはいけないものでもあるのかもしれなかった。

コメント