「ねえ、醤油取ってくれない?手が離せないのよ」

妻の香織が早口で言った。料理を作るとき、なぜか香織はいつも余裕がない。僕も慌てて冷蔵庫から醤油を取り出し、カウンターに置いた。

「ありがと」

香織は鍋をかき混ぜながら、振り返りもせずに言った。僕は急いで皿や茶碗を並べた。箸は先端が向かって左側になるように箸置きに並べる。初めは向きを間違えてよく香織に叱られた。それでも何だかんだと結婚して十二年。こういうやりとりにもすっかり慣れてきた。

「今日はさ、麻衣ちゃんが、課長とやり合っちゃって大変だったの」

香織はテーブルに座るとすぐに喋り始めた。

「同じ課の新人君が、病んじゃって休んでるのよ。それで代わりにプレゼン資料作ってくれって課長に拝まれて、仕方なく残業して作ってあげたんだって。それなのにダメ出しされたって…」

「へえ、そりゃ怒るよね」

「ね、ヒドくない?ムカつくよね。私も同じようなことあったのよ。変な人でさ、普段は腰が低いんだけど、急に頑固になったりして、訳分かんないのよ」

「ふーん」

僕は、納豆をかき混ぜながら相づちを打った。その声を聞きながら、今日一日の疲れがゆっくり沈んでいくのを感じた。

香織の話は総じて長い。もう少し端折ってくれればといつも思うが、それが無理なのは分かっている。だから、悪いけどポイントだけ抑えて、あとは聞き流すようにしている。もっとも香織はそれを一向に気に止めていないようだったが。

今日のおかずは鶏肉と大根の煮物だ。甘辛いタレとショウガの風味が疲れた体に優しい。香織の得意料理で僕もお気に入りだ。

「そういえば、そろそろお米がなくなりそうなんだけど…」

香織が遠慮がちにそろりと言った。

「ああ、そうなんだ。明日、一緒に買いに行こうか」

僕はスマホを眺めながら答える。

「そう、ありがと」

香織はそれを聞いて安心した様子だった。重い物を買うときは必ず僕も一緒に行くことにしている。

僕は再び、スマホでニュースアプリを見ていたが、すっかり飽きてしまった。

「ねえ、テレビつけていい?」

「いいわよ」

香織の許可を得て、リモコンを取る。チャンネルを変えていくと、ちょうどお笑い番組が始まったところだった。人気芸人が、変な格好でコントをやっている。

その間に食卓に料理が並ぶ。鶏肉と大根の煮物、味噌汁、キュウリの酢の物。いつもの夕食だ。

「いただきます」

二人で同時に手を合わせる。箸を取り、煮物を口に運ぶ。

「うん、旨い」

ご飯によく合う。僕はボソッと呟いた。以前はもっとあからさまに褒めていたが、最近はそれもわざとらしいかなと思い、さりげなく伝えるようにしている。

香織も「良かった…」と小声で言った。そして、また次の話題になった。

今度は前の職場の人の話だ。香織は、数回転職をしているが、その時々に出会った人達と今でも繋がりがある。時々、飲み会にも行っている。僕は前の職場で出会った人達なんて、全く繋がりはない。たまに懐かしく思い出すことはあるが、それぐらいだ。

だから、香織のコミュニケーション能力の高さに半ば憧れ、半ば、呆れていた。

不意にテレビからの笑い声が大きくなった。

それまでなよなよしていた芸人が、急に逆ギレして別人みたいに開き直ったからだ。そのギャップがあまりにも滑稽で、僕は思わず吹き出した。

「ははは、これ傑作じゃない?」

僕は香織に声をかけた。

「こいつら面白いよな!」

香織もテレビに目を向ける。そして、にこりと微笑んだ。その瞬間、なぜだか部屋の中にひんやりした空気を感じた。頭の中で「カチリ」何かが切り替わるような音が聞こえた。

「そうですね」

僕は思わず箸を止め、香織を見た。

「え? 今、何て言った?」

香織は平然とした顔で僕を見ている。

「どうかしました?」

「そうですね」「どうかしました?」だって?突然の敬語?

「いや、その……」

僕は無理やり笑みを浮かべた。心臓が、不意に早鐘を打ち始める。

「何で? 急に?」

「何か変ですか?」

香織も微笑んだ。でもその笑顔は僕の知っている顔ではない。

「変って……」

僕は箸を置いた。

「なんかのネタかな? 冗談だろ?」

「冗談って何のことですか?」

香織は首を傾げる。

「そんなつもりはありませんけど」

嫌がらせだろうか。いや、香織はそういうタイプじゃない。じゃあ、何だ。いったい何が起きている?

いったん、落ち着こう。客観的事実を伝え、香織の様子を伺う。

「えー俺たちって、結婚して今年で十二年目だったよね?」

「そうですね。それがどうかしましたか?」

香織は即座に答えた。やはり淡々とした口調だった。

「それなのに、いまさら敬語って…何なの?」

「そうですかね?」

香織は少し首を傾げる。

「でも、丁寧にお話した方がいいのではないかと思いまして…」

「丁寧に……?」

「はい」

その時、香織を見ていて不意に思った。若くなっている?さっきより、ほんの少しだけ。気のせいだろうか?いや、でも確かに目尻の小じわが、薄くなっている気がする。

「俺、何か悪いことしたかな?」

香織の変化に動揺したせいか声が少し震えた。

「その、怒ってるんじゃないか?」

「いいえ。怒る理由なんてありません」

香織は首を横に振る。

「ただ……」

「ただ?」

「少し、距離を取りたいなと思いまして」

「距離って……どういうこと?別れたいってこと? さすがにいきなりすぎるだろ…」

「何と言えばいいんでしょう」

香織は少し困ったように笑った。

「なんとなく、そうした方が良いような気がするんです」

テレビの観客の笑い声が一段と大きくなった。でも僕はもう笑えない。

思わずテレビを消した。

「そうした方が良いような気がするって……」

僕は声を詰まらせながら、香織の言葉を繰り返した。

「まるで自分の気持ちじゃないみたいな言い方だな」

「そうかもしれないですね」

香織はそう言ってお茶を一口飲んだ。その動作が、どこか丁寧すぎる。まるで、他人の家で過ごしているみたいだ。

僕は呆然と香織の顔を見つめた。間違いない、若返っている。頬のラインが引き締まり、肌の張りが戻っている。でもそんなことって…あり得ない。

香織はそれから普通に食事を続けた。ときどき、「このお肉、柔らかいですね」とか「お味噌汁、お代わりいかがですか?」とか、丁寧に話しかけてくる。

でも僕はただ首を振っていた。いったい、これからどうしたらいい?

その時、ふと僕の中で過去の風景がよぎった。香織は同じ大学のサークルの2年後輩だった。そうだ、初めて会ったとき、少し緊張気味に敬語で話しかけてきた、あの時の口調に今の香織の話し方は似ていると思った。

僕は堪えきれず、早口でまくし立てるように話しかけた。

「ねえ、あの時のことって、まだ覚えてる?サークルの飲み会の後、君のアパートに行って、こんな風にご飯を食べさせてくれたよね?」

「そうでしたっけ?」

香織は少し考える素振りを見せた。

「そんなこともあったかもしれませんね。なかなか楽しい時代でした…」

駄目だ…。香織の声が、遠くなっていく。いや、声だけじゃない。もっと別の何か…根源的な距離だ。

食事が終わると香織は立ち上がって、食器を下げ洗い始めた。流しに立っている後ろ姿を見て、僕の混乱は頂点に達した。違う、明らかにこのシルエットは今の香織じゃない…。

「ちょ、ちょっと待って」

僕は立ち上がった。

「これにはどんなカラクリがあるんだ?俺は夢を見ているのかな?」

香織は振り返る。その顔は、もう三十代半ばの女性の顔ではなかった。まだあどけなさの残る顔。大学生で知り合った頃の彼女だ。

「何がですか?」

「君は……誰なんだ?」

香織は少し寂しそうに笑った。

「私は、私ですよ」

「でも……」

香織は言った。

「もう、私はここにいるべきじゃないのかもしれません。位相が少しだけズレてしまったみたいで…」

香織はそう言って静かに微笑んだ。

位相っていったい何だ?

僕は香織に聞いてみたかったが、どうしても言葉を継ぐことができなかった。

やがて、香織は手を拭いて、リビングを見回した。まるで、初めて訪れた家を眺めるように。

「素敵なお家ですよね」

「え?」

「とても、居心地が良かったです」

香織は洗い物を終えると玄関に向かって歩き始めた。

「え、どこへ行くんだ?」

「家に帰ります」

香織はエプロンだけ外し、小さなショルダーバックだけを持ち靴を履きながら言った。

「長居してしまって、すみませんでした」

「長居って……ここが君の家だろ?」

香織は首を横に振った。

「いいえ。私の居場所は、もうここじゃないんです」

ドアに手をかける。その横顔は僕がまだ「先輩」と呼ばれていた、あの頃のままだった。

「待ってくれ!話をしよう」

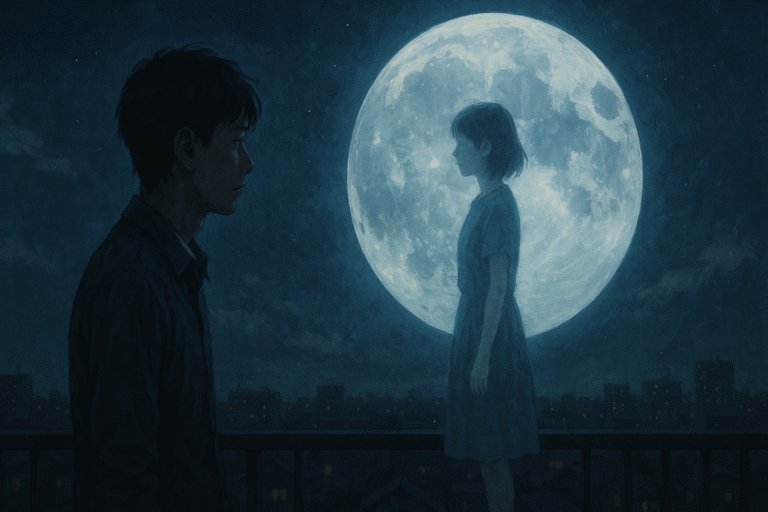

僕は香織の腕を掴もうとしたが、なぜか金縛りにあったように体が動かなかった。まるでかぐや姫が月に帰ってしまったときに、見送っていた翁たちのように。

香織は振り返り、深々とお辞儀をした。

「お邪魔しました」

そう言って香織は出て行った。

「そうそう、今日はとても良い月が見られますよ」

ドアが閉まる瞬間、香織は振り向きもせず独り言のように呟いた。

香織が出て行くと、また「カチリ」と音がして世界が揺れた。

気がつくと僕は一人、ダイニングテーブルの前に座っていた。目の前には、すっかり冷めた煮物がある。でも、食器は一人分しかない。まるで最初から、一人分しかなかったかのようだ。

ふと気になって香織の写真を探してみる。案の定、どこにもない。結婚式の写真も、新婚旅行の写真も。全部、消えている。クローゼットの服すら見当たらなかった。

あり得ない…。

ただ、僕の記憶の中にだけ、十二年分の結婚生活が残っている。香織の笑顔が、声が、温もりが。そして、最後の「お邪魔しました」というあの言葉だけが、やけに鮮明に、耳の奥に残った。

僕は急いでベランダに出て、香織の姿を探した。この部屋は高層マンションの9階にある。エントランスを出ていく姿を見られるかもしれないと思ったからだ。

でも、いつまでたっても香織は出てこなかった。

僕はあきらめて空を見上げた。月は今日も青白く優しい光を放っていた。今夜は特に息をのむほど美しいと思った。でもただそれだけだ。決して、僕を抱きしめてくれたりなんかはしない。

そんな月に向かって僕はささやかなお願いをした。

「どうせなら、思い出ごとお持ちくださいよ……」

コメント