——愛される重さに、気づいて

紬の眼に最初に宿ったのは、記憶の中の自分の部屋だった。時刻は眠りにつく頃合い、窓辺には夕闇が忍び寄っている。部屋は何ひとつ変わらない。ただひとつ、そこに自分がいないということを除いては。開け放たれた窓から風が入り込んで、カーテンを静かに揺らしていた。

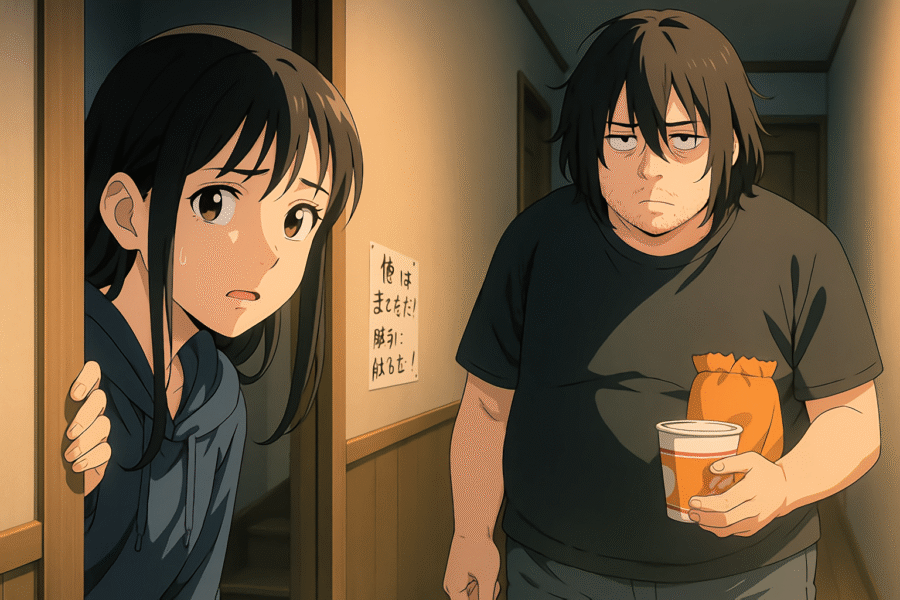

階段を上ってくる足音が聞こえた。忍び足のような、何かを恐れるような足取り。廊下をそっと覗くと、高校生くらいの青年が歩いてくる。小太りで色白、青ざめた顔に肩まで伸びた髪、無精髭を生やして背中を丸めている。手にはスナック菓子とカップラーメンの袋。部屋で食べるつもりなのだろう。

その顔に見覚えがあって、紬は思わず身を乗り出した。一瞬、青年の視線がこちらを向いたような気がする。

——まずい

長い髪の隙間から覗く目が、まっすぐ紬を見つめているような錯覚に襲われてどきりとしたが、青年は何事もなかったように通り過ぎ、ドアを開けて部屋に入ると、まるで世界を遮断するように勢いよく閉めた。紬の存在など、はじめから見えていないのだった。

ドアにある手書きの貼り紙にはこう書かれていた。

——俺はまともだ!勝手に触るな!——

「あの部屋は……」

胸の奥で何かが音を立てて崩れた。そこは弟の湊の部屋だった。あの明るくて人懐っこい少年が、いま目の前を通り過ぎていったあの青年なのか。まるで自分と同じ闇の中を歩んでいるような、そんな背中だった。

紬は確かめずにはいられなくて、階段を駆け下りた。

リビングには義父と母がいた。二人ともすっかり老け込んで見えた。白髪が増え、頬がこけ、何より目の奥に深い疲労が宿っていた。テーブルを挟んで向かい合い、重い沈黙を共有している。

「湊は今日も」

義父の壮一が言いかけて、ため息で言葉を飲み込んだ。

「ええ、休んだわ。『あんな学校…』って言うの。もう何を言っても聞いてくれない」

母の美穂が答える。その声は諦めに似ていた。

「変わっちまったな。あんなに……」

壮一の言葉が宙に浮く。

母は静かに頷いた。卓上のカレンダーには2030年の文字。紬の消失から5年後の世界。湊は16歳になっている。

「紬のことを、まだ引きずっているのか…?」

壮一が呟く。

「お友達とも遊ばなくなって。部屋に入れてくれていた頃、机の上に哲学書や心理学の本が積まれていたの。難しそうな本ばかり」

「あいつなりに、答えを探しているんだろうな」

「姉ちゃん子だったから」

間が空く。時計の秒針だけが規則正しく時を刻んでいる。

「紬は今頃、どこで何を」

壮一が言いかけて止める。

「いや、そもそもあれは家出だったのか。朝になったら煙みたいに消えて」

「お金も着替えも何も持たずに。ただ窓だけが開いていて」

母の声が震える。

「警察の方は自分で出て行ったと言うけれど」

「誘拐の線も消えた。目撃者がいない。山も川も探した。まるで……」

「神隠し」

二人の声が重なった。窓の外で夜風が梢を鳴らした。

母が冷めた茶を口に運ぶ。その手が微かに震えている。

「でも、あの子の日記を読んで分かったの。なぜ家を出たくなったのか」

「俺も読んだ。本当に、俺たちは」

壮一が頭を抱える。

「知らないうちに、あの子を」

「『コミュニケーションお化け』って書いてあった。私たち、良かれと思っていたのよね…。でもあの子には重かったのね。」

母の口元に苦笑が浮かぶ。それは自嘲にも似ていた。

紬の頬に熱が上る。日記を読まれた羞恥と、それ以上に、自分の言葉が家族を傷つけていたという事実の重さ。

「私たちが追い詰めた」

母が呟く。

「でも、どうすればよかった?何度も話そうとした。でも俺は避けられてた」

「私は学校に行くよう勧めていた。友達なんてすぐできるからって。でも軽く考えすぎていた」

「毎週のように俺たちが知り合いを家に呼んで騒いでいたのも、きっと…」

「そうね、あの子には安らげる場所がなかった」

短い沈黙。

「湊に言われたことがあるの。『俺たちが紬姉ちゃんを殺したようなもんだ』って。私を責めるのではなく、自分に言い聞かせるように。まだ、責められた方が楽だったわ」

母が消え入るような声で言った、再び沈黙があり、時計の音だけが響く。

紬は堪えきれず、心の中で叫んだ。

——どうして、私のことなんか忘れてくれないの。

「未来観測、終わりにする?」

沙梨の声で現実に引き戻される。VRゴーグルを外すと、冷たい現実の空気が頬を刺した。現実なのに夢の続きのようで、涙が止まらなかった。

「こんなことになるなんて」

「湊君のその後を教えましょうか」

沙梨が優しく言う。

「高校を中退して家を出るの。でも最終的には立ち直って、カナダで幸せな家庭を築く。芯の強い子だったのね」

紬は頷く。胸の奥が苦しくて、呼吸がうまくできなかった。

「お義父さんとお母さんは?」

「ずっとあの家で待っていた。あなたの帰りを。でも友達を呼んでパーティーなんかはもうしなかった。近所づきあいも控えめにして。二人だけでひっそりと暮らしていった」

胸の奥で何かが軋む音がした。愛する人たちが自分がいなくなった事でその重みに押し潰されている。まるで何かの罰でも受けているかのように…。そんな現実が耐え難かった。

「紬」

高志の声が響く。

「家に帰るんだ。戻って、自分の気持ちを伝えろ。最初はうまくいかないかもしれない。でも諦めなければ、きっと伝わる」

「あなたの家族の絆は強いから、簡単に壊れたりしない」

沙梨が励ます。

紬は頷きながらも、瞳に迷いを宿していた。

「でも、戻ったらパパともお別れよね?」

高志が苦笑する。

「パパはもう死んでいる。生きている大切な人たちのことを考えなきゃ」

「パパ」

紬は高志の胸に飛び込んできた。16歳の少女の温もりに戸惑いながらも、高志は強く抱きしめる。

「大きくなったな、本当に、大きくなった…」

高志は嗚咽交じりに呟いた。

「みんな、いい人たちじゃないか。きっとお前のことが大好きなんだ。そんな人たちを傷つけちゃいけない」

「パパ」

「サリーとリリーがある。それがあれば、俺と紬はどこにいても繋がっていられる」

「高志、時間がない…」沙梨の声が切ない。

「夢の時間が終わる。その前に出ないと、紬ちゃんが永遠に目覚めなくなってしまうわ」

高志は紬を静かに離した。紬の目が高志を見つめる。

「残念だけど、お互いの世界に帰る時間だ」

紬がゆっくりと頷く。

「高志、こっちへ来て」

沙梨が転送装置を指す。

「元気でね、紬ちゃん。リリーを大切に。私ともつながっているから」

「沙梨ちゃん、私…ひどいこと言ってごめんなさい」

紬が頭を下げた。

「気にしてない。今時の女子高生っぽいって言われて嬉しかったくらい」

沙梨が微笑む。だがその瞳には、どこか寂しさが宿っていた。

紬は思った。

——沙梨さんも、きっと誰かに『そのままでいい』って言って欲しかったんだ。

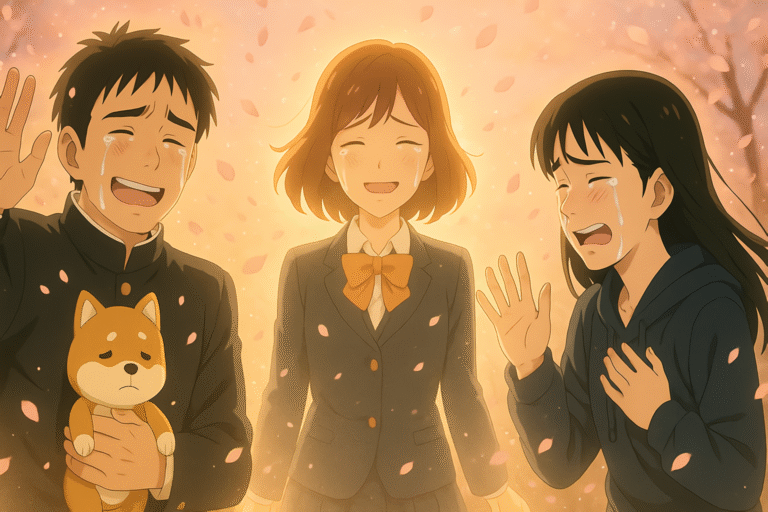

高志がサリーの鼻を押す。機械音が響き、つむじ風が起こる。桜の花びらが舞い上がり、二人を包んでいく。桜吹雪の中、高志が大きく手を振る。

「紬、世界で一番愛してる。幸せになれよ」

「パパ、ありがとう。私、一人じゃないって分かった。不器用で友達のいないパパがいつもそばにいてくれるって」

紬も大きく手を振る。

「沙梨さんも、ありがとう。『そのままでいい』って言ってくれて。もう無理に変わろうとしない。今の私を好きでいてくれる人がいるって分かったから」

——いつか自分を好きになれるように…たぶん、きっと…

「さよなら、紬ちゃん。今のあなたならきっと大丈夫」

「さよなら、紬。たとえ生まれ変わっても、世界が変わっても忘れない…」

二人の意識は深い海の底へ沈むように、静寂の闇に溶けていった。桜の花びらだけが、しばらく宙に舞い続けていた。

コメント