──それは、愛のかたちをしていた──

修が学校を去ってからの日々は、慌ただしく過ぎていった。ある日キドに言われた。

「いいか、間もなく新入生が入ってくる。ここにいられるのはそれまでだ。留年はないからな。それまでに解脱をしないと永遠にお前らの魂はこの世界を彷徨い続けることになる。もっとも例外もいるがな」

キドは沙梨の方をチラリと見たが、沙梨はそれを聞き流しボンヤリと外を眺めていた。

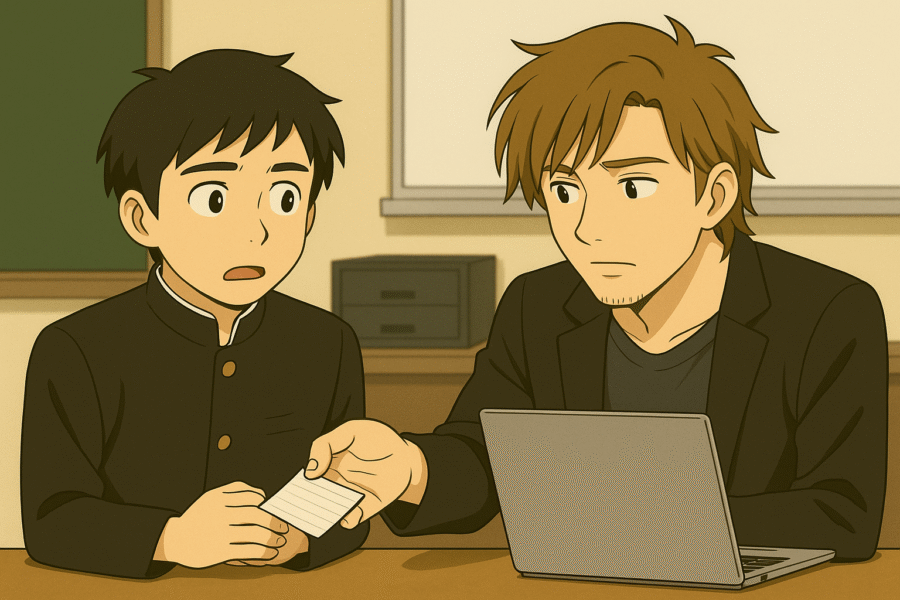

亮司と高志は実験室に籠もり、亮司が考えたプランの作成に余念がなかった。

「問題点はいくつかある。一番大きな問題は移動に要するエネルギーだ。前にも言ったように、ここにいる俺たちは写し身のような存在で、本体じゃない。だから移動距離もこの学校近辺がせいぜいだ」

「ということは、つまり、本体に直接アクセスしないとダメという事か?」

「その通りだ。だから、あの砂漠にまた行かなきゃならない。でも、そこで新たな問題が出てくる。俺たちは自力じゃそこに行けないって事だ。ZENも圏外だし、エネルギーも足りない。まさか、キドに『また砂漠に行って埋められたいんですけど…』なんて言っても信じてもらえないだろう」

亮司がそう言って苦笑した。

「そうだ、沙梨は?あいつに頼んで、あのトロッコ動かして行けば良いんじゃ…」

高志が良いアイデアだと言わんばかりに言ったが、亮司は首を振った。

「あいつは、キドと繋がっているかもしれないだろ?理由は解らないが信用できないな。今だって、新入生受入れの準備を手伝ってるんだろ?」

沙梨がなぜ、キドのスパイのような事をしているか、高志は知っていたが亮司に話す気にはなれなかった。おそらく信じてもらえないだろうと思ったからだ。

「だが、トロッコは使えるな。キドにも沙梨にも知られずに動かして、砂漠へ行って、まずは俺たちの本体を探すんだ。それから現世へのアクセスを試みる」

「それが一番、大変なんじゃないか?」

高志がそう言うと亮司は少し迷ってからこう言った。

「それについては、考えがある。ロベルト・シュタインの『次元共鳴理論』って覚えてるか?」

「ああ、以前、沙梨が言ってたな。確か『生者と死者の世界の境界が波動として共鳴する可能性を示した理論』かなんかだったっけ?」

「そうだ、よく覚えてたな。それを応用する」

「でも砂漠だとAIが使えないんだろ?どうするんだ?」

高志がそう言うと

「そうなんだ、実はそこで行き詰まっている。これは時間がかかりそうなんだよ…」

亮司は頭を抱えて、少し大袈裟に言った。それからメモ用紙を取り出し突然、何かを書き始め、口元に指を当て、高志にメモを差し出した。

──この会話は盗聴されているかもしれない。だからこれ以上は言えない。でも心配するな、俺には秘策がある。それより、お前は現世観測の時、紬ちゃんが、まるで、”誰かの視線”を感じているみたいに、窓の方に顔を向けることがあるって言ってたな?その理由を調べてみてくれ。じっくり観測すれば、何か手がかりがあるはずだ──

「さて、案も尽きたし疲れた…今日はお開きにするか。長丁場になりそうだな。しばらく俺は実験室に籠もることにする。お前は俺の方の結果が出るまで、紬ちゃんの様子に変化が無いか観測でもしていてくれ」

高志は頷いた。

「了解だ。俺にも何か出来ることがあれば言ってくれ」

「…そうだな、とりあえず、コンビニで焼きそばパンとコーヒーを買ってきて欲しいな」

亮司はそう言い、お互いに笑った。それからは雑談タイムとなり、くだらない話で盛り上がり、それぞれ適当なところでシャットダウンした。高志はその時、亮司と会うのが、これが最後になるとは夢にも思ってもいなかった。

翌朝、ログインすると亮司は教室にいなかった。実験室を見に行こうとするとキドが教室に現われた。

「えー伝えなければならないことがある。実は亮司が昨日、解脱した」

高志はその言葉に驚愕した。まるで突然胸を殴られたような衝撃が走る。昨夜まで一緒に笑い合っていた亮司が、もういない。沙梨の方を見たが、沙梨も驚いており、知らされていなかったようだ。

「キド先生、一体、どういう事ですか?」

「昨夜遅くに、突然、俺の所へやってきてな。『もう、考える事に疲れたから解脱したいんです』って言ってきたんだ。それで修と同じようにジャガーで送ってやったよ」

キドは神妙な面持ちで言った。

「突然、解脱なんて、あいつ一言も…」

「亮司はプライドの高い奴だったから、友達の前では弱音を吐きたくなかったんだろう。でも、あいつのメンタルは俺から見てもすでに限界を超えていたよ。もう楽にさせてやろう…」

キドの言葉はいつになく優しかった。ただその表情には、成仏を頑なに拒んできた未練を捨てきれない者に対する憐れみのようなものがにじみ出ていた。高志は憤りを感じたが、黙ってやり過ごした。

「まぁ、ともかく残ったのはお前ら二人だけになった。悪い事は言わない、早く身の振り方を決めろ」

キドは淡々と言い、新入生受入れの準備があるからと教室を出て行った。

「沙梨、お前も手伝ってくれ」

キドに誘われた沙梨は、心配そうに高志を見つめていた。その瞳には何か言いたげな光があったが、やがて諦めたように教室を出て行った。

高志は一人残された教室で、しばらく呆然と立ち尽くしていた。大切な仲間がまた一人去ってしまったことに言いようのない寂しさを感じていた。教室に響く自分の足音だけが、やけに大きく聞こえた。同時にこう思っていた。

——あいつは簡単に諦めるような奴じゃない。これには何か理由がある——

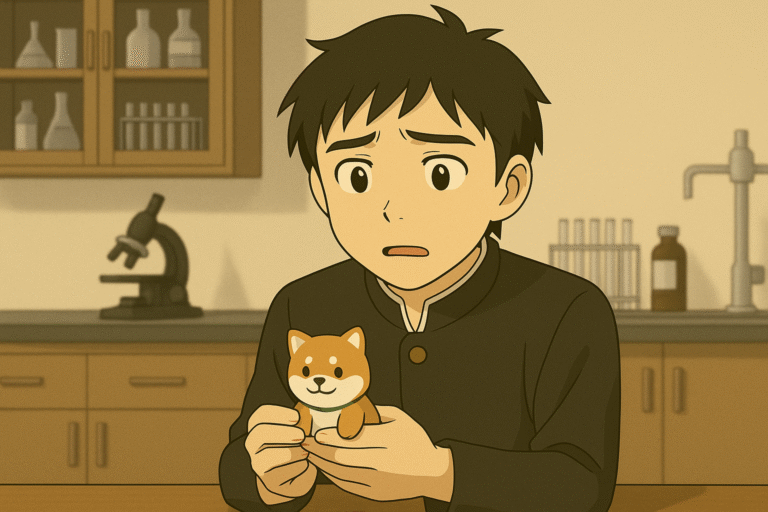

気持ちを整理するように深く息を吸ってから、高志は化学実験室に向かった。そこで紬の現世観測を改めてしてみようと思ったからだ。高志は最後に交わした亮司との会話に一縷の望みを抱いていた。そして亮司の残したメモを何度も読み返した。

——まるで、”誰かの視線”を感じているみたいに、窓の方に顔を向けることがあるって言ってたな?その理由を調べてみてくれ——

このメモを見ながら、紬のその動作を録画して巻き戻しては繰り返し見た。何か見落としていたことはないだろうか。そして何度目かの観測で、ふと気がついた。

——紬は右手で何かをぎゅっと握りしめていないか?——

それが何なのか?高志は目を凝らして見極めようとした。よく見ると、何か動物の尻尾のようなものがはみ出して見えた。

その瞬間、高志の胸に、遠い日の風景が鮮明に浮かび上がった。高志は胸の高鳴りを感じながら、自分のポケットを探った。

そこには、毎日、肌身離さず持ち歩いていた柴犬のぬいぐるみが入っていた。いつからか、それはポケットの中で、そっと眠っていた。だが今、その柔らかな毛並みに触れた瞬間——

懐かしい記憶の波が押し寄せた。それは紬が三歳の誕生日の時だった。

プレゼントしたぬいぐるみを小さな手で大事そうに抱きしめていた。「パパと一緒だね」そう言って嬉しそうに笑ったあの顔。小さな身体で、何度も何度もその尻尾を撫でていた。

間違いない——あの小さな温もりが、今も紬の手の中で生きている。俺は何でこんな大事な事を見落としていたんだ…。

「亮司…わかったよ、俺と紬をつなげていたものが何だったのか。でも、これからどうすればいい?何で、こんな大事な時にお前がいないんだ…。俺一人じゃ何も出来ない」

高志はそう呟いた。せっかく希望の光が見えたのに、まだ道筋は見えない。静まり返った実験室で、ひとり途方に暮れていた。

手のひらの中のぬいぐるみを見つめた。そこに何かの答えがあるかのように見つめていたが、ぬいぐるみはただ、高志の行く末を見守っているかのように沈黙していた。

コメント