存在平面の校舎には、奇妙な静けさがあった。

授業が終わったあとも、廊下や中庭にはほとんど人の気配がない。

それは、生徒たちが皆無口だからではない。

おそらく、誰もここで「会話をしよう」と思っていないからだ。

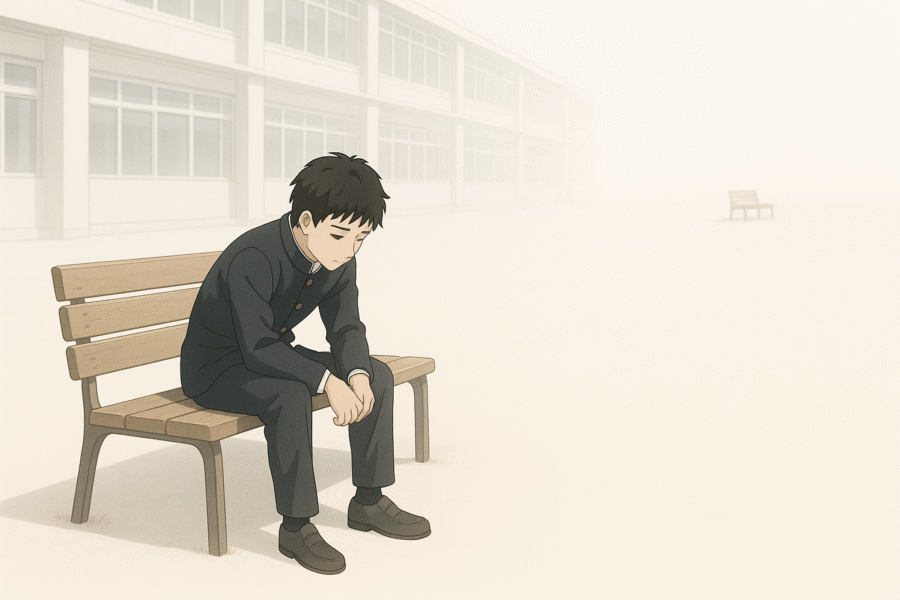

高志は、昼休みの時間に中庭へ出た。

中庭と言っても、そこには芝生も木陰もない。

ただ白く平坦な空間が、どこまでも広がっている。

校舎の外に出た先に、ぽつんとベンチが一つ置かれていた。

そのベンチに、ひとりの男が座っていた。

痩せた体つきに、くたびれたシャツ。

男は膝の上で手を組み、まるで自分の存在を隠すように、小さくうつむいている。

近づくと、男が気づいたように顔を上げた。

「……君も、観測科目の生徒?」

声はかすれていたが、どこか柔らかい響きがあった。

高志はベンチの端に腰を下ろし、無言でうなずいた。

「ここは、不思議な場所だよな。

気づいたら、誰かがいて、気づいたら、誰かがいなくなる。」

男は、空でも見上げるように、視線を上げた。

けれど、この世界には空も雲もない。

あるのは、どこまでも続く白い余白だけ。

「俺は、息子を残してきた。まだ三歳だった。」

ぽつりと、男が言った。

「最初は、どうしても戻りたかった。

でもさ、この場所にいるうちに、少しずつ思うようになったんだ。

“本当に戻ることが、あいつのためになるのか?”って。」

高志は、何も言えずにその横顔を見つめていた。

男の言葉は、自分の心にぴたりと重なっていた。

沙梨に教えられた紬の姿。

あの、どこか孤独なまなざし。

あの子のために、自分は何ができるのだろうか。

「……俺は、もう決めたよ」

男は、最後にそう言って立ち上がった。

その背中が、白い余白の中に吸い込まれるように、ゆっくりと遠ざかっていく。

「ねえ、高志さん」

いつの間にか、沙梨が後ろに立っていた。

「何考えてるの?」

高志は、すぐに答えられなかった。

ただひとつ、思ったことは。

この場所では、誰もが“戻る”ことだけが正解じゃないということ。

そして、自分はまだ、その答えを持っていないということだった。

それは、ほんの小さな違和感だった。

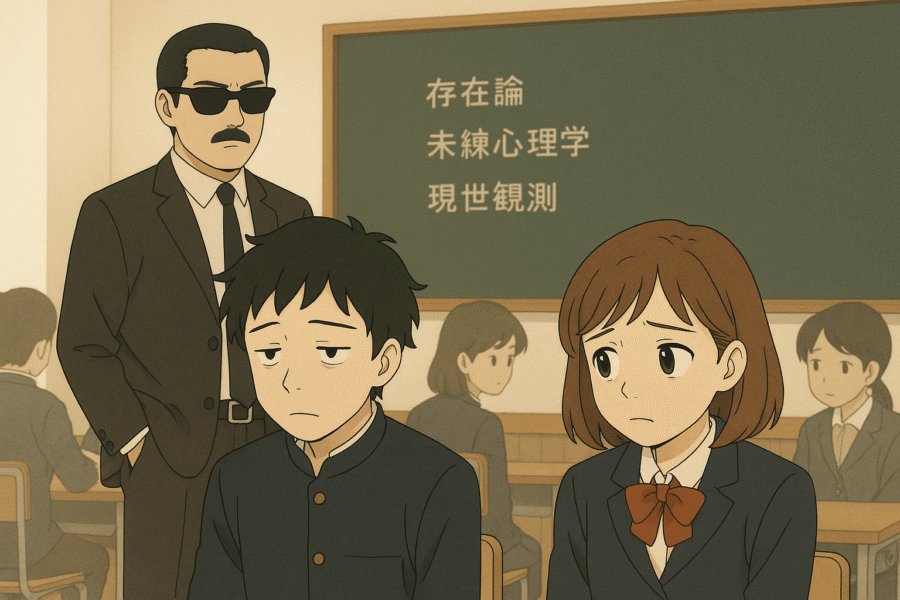

いつものように教室で「未練心理学」の授業を受けている最中、高志はふと、ペンを持つ手を止めた。

黒板には「人は未練によって縛られる」と、いつものように無機質な字で書かれている。

その下に、「未練の強さは現世への執着の度合いと反比例する」と、まるで数学の公式のような言葉が続いていた。

だが、その言葉が、この日の高志にはどこか白々しく思えた。

未練は、そんなに単純なものなのか?

誰かを想う気持ちや、過去に縛られる痛みを、数字や言葉で割り切れるものなのか?

授業の終わりに、校長のキドがひとこと言った。

「未練がある者ほど、戻ることに執着する。だが、それが本当に幸せかどうかは、誰にもわからない。」

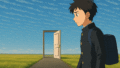

その夜、存在平面の寮の部屋で、高志はひとり、紬の姿を観測した。

布団にくるまり、スマホの画面だけがぼんやりと明るい部屋。

紬は、何かの動画を眺めながら、微かに眉をひそめていた。

その表情に、高志は自分の記憶の中の彼女を重ねた。

幼い頃、眠る前に絵本を読んでやったとき、物語の続きをもっと聞きたいのに我慢していた顔。

母親に叱られて泣いたあと、こっそりと自分の腕にすがってきた夜。

けれど、目の前の彼女は、もうその頃の紬ではない。

自分のことなど、記憶の片隅にも残っていないかもしれない。

翌日、授業の前に、沙梨が隣の席で小声で言った。

「昨日、ちょっと変な顔してたよ。

まるでこの世の終わりみたいな顔をしてた。」

高志は苦笑した。

「そもそも、俺達もう死んでるじゃん…。

それにしてもお前は、俺の事をよく見てるな。」

「うん。私、あんたのこと、心配で何だかほっとけないんだな。母性本能ってやつ?」

沙梨は、まるでからかうように微笑んだ。

だがその瞳は、どこか本気だった。

授業の終わり、キド校長が告げた。

「来週から、境界実験を開始する」

その言葉が、教室の空気を少しだけ震わせた。

実験とは何なのか。

自分がここで、何を試されているのか。

そして、自分が本当に“戻りたい”のかどうか。

そのすべてが、高志の中で、静かにほころび始めていた。

コメント