その日は、授業がすべて終わったあとだった。

存在論、未練心理学、現世観測──

どれも高志には、ただ言葉を追うだけで精一杯だった。

講義の合間、教室の空気がふっとゆるんだとき、

忘れていた感覚が、指先に蘇った。

ノートを閉じた瞬間だった。

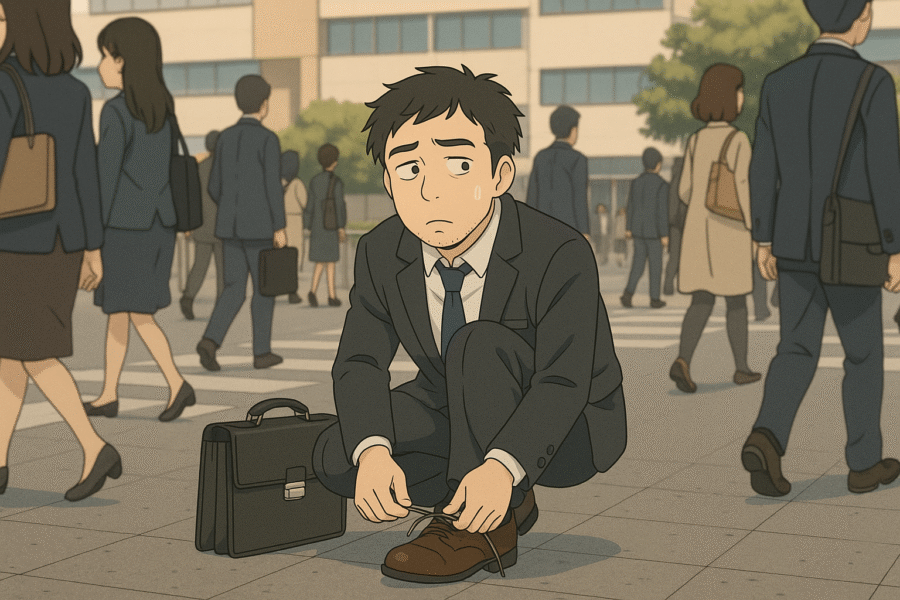

──靴紐のざらりとした手触り。

──冷たく乾いた地面の感触。

──朝露に湿った空気の匂い。

何の変哲もない、ありふれた朝だった。

ほんの少しだけ早起きして、

ほんの少しだけ、早く家を出ただけだった。

駅へ向かう道も、すれ違う人の顔も、

見慣れた風景の中に、何ひとつ引っかかりはなかった。

角を曲がったとき、足元に目を落とした。

靴紐がほどけているのに気づいた。

しゃがみ込んで、何気なく結び直す。

きゅっと紐を引き締めた、その瞬間だった。

胸の奥に、重たい鈍痛が走った。

呼吸が詰まり、世界がにじんだ。

──ああ、まずい。

そんなふうに思った。

誰か、誰でもいい、手を貸してほしいと、心のどこかで願った。

けれど、声は出なかった。

体も、動かなかった。

世界は、すっと白く溶けていった。

最後に見えたのは、

自分の指先で、途中まで結びかけた靴紐だった。

輪ができかけたまま、途中で止まった結び目。

何かをつなごうとして、でもつなぎきれなかった、その形だけが、

ぼんやりと目に焼き付いていた。

そして、それも、すぐに滲んで消えた。

教室の隅、ノートを整理していた高志は、

遠い朝の手触りを思い出しながら、

ただ静かに、机の上を見つめていた。

隣では、沙梨がペンをくるくると回しながら、ノートの端に小さな犬の絵を描いていた。

彼女は、何かに気づいたように、高志をちらりと見て、

ぽつりと呟いた。

「……人生って、気づいたときには、もう次に行っちゃってるんだよ。」

高志は、答えなかった。

ただ、自分の手のひらを見つめた。

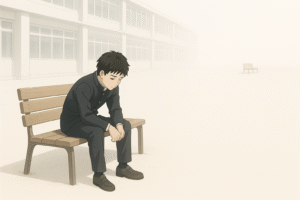

そこにはもう、靴紐も、アスファルトも、

朝の匂いも、何もなかった。

あるのは、白く空っぽな存在の平面だけだった。

それでも、高志は、

あの日の朝、自分が確かにそこにいたことだけは、

どうしても、忘れることができなかった。

──ただ、それだけだった。

コメント