——未来が閉ざされても、夢は過去を選ぶ。

意識が浮上すると、高志は懐かしい香りに包まれていた。桜の花の甘い香りと、春の風が運ぶ青草の匂い。

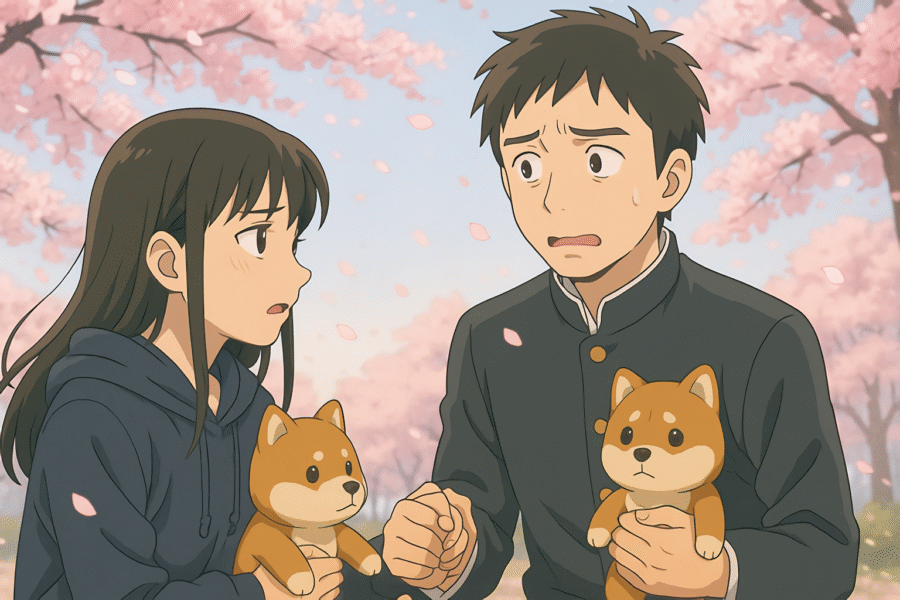

見上げると、満開の桜並木が空を覆うように枝を広げていた。薄紅色の花びらが、まるで雪のようにゆっくりと舞い散っている。風が吹くたびに、桜吹雪が宙を踊り、足元に静かに降り積もっていく。

「ここは…」

高志は呟いた。間違いない。紬が幼い頃、毎週のように連れてきた近所の公園だ。でも、現実の公園よりもずっと美しく、まるで絵画の中に迷い込んだような幻想的な光景が広がっている。

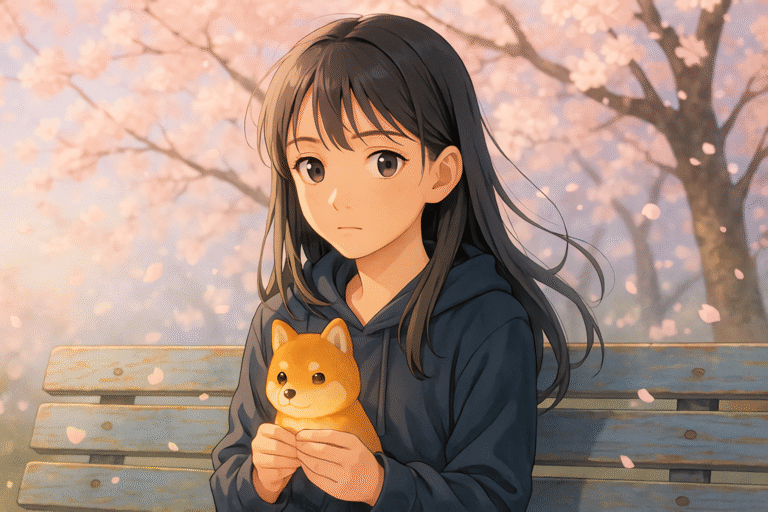

桜並木の向こうに、見覚えのあるベンチが見えた。青いペンキが少し剥げかけた、あの古いベンチ。そこに、一人の少女が座っていた。

高校生くらいの、美しい少女。長い髪が春風に揺れて、桜の花びらが肩に舞い降りている。膝の上には、見覚えのあるものが抱かれていた。

柴犬のぬいぐるみ。

茶色い毛並みに黒い鼻、垂れた耳。あの時と同じ、でも淡く光を放っているぬいぐるみを、少女は大切そうに抱いていた。

「あの…」

少女が顔を上げた。その瞬間、高志の心臓が止まりそうになった。

大きな瞳。小さな鼻。5歳の頃の面影を残しながらも、美しく成長した顔立ち。

「紬…」

高志の声は震えていた。

紬は驚いたような表情で高志を見つめ、そしてゆっくりと立ち上がった。

「その声…パパ?」

紬の瞳が大きく見開かれた。

「リリーが教えてくれてた。夢の中で『今日、パパが帰ってくる』って」

紬は抱いていたぬいぐるみを見下ろした。紬の声が震えた。

「あなたが…?でも、私と同じくらいの年に見える」

高志は一歩近づいた。

「あ、訳があって、高校生の姿なんだけど俺は本当に君のパパなんだ。紬が5歳の時、病気になって死んでしまった。でも、ずっと紬のことを想っていた。会いたかった…」

桜の花びらが舞い散る中、紬の目に涙があふれた。

「パパ…パパなの?本当に?」

「ああ、紬。君の大好きだった絵本、『ぐりとぐら』を毎晩読んでやったこと、覚えてるか?」

「覚えてる…この公園で一緒に遊んだこと、覚えてる。ブランコを押してくれたこと、桜の花びらを手のひらに集めて見せてくれたこと…」

紬の声がかすれた。

「それから、リリーとサリーと一緒にお昼寝したこと。パパが歌ってくれた子守唄も」

柴犬のぬいぐるみが、まるで二人の再会を祝福するかのように、やわらかく光っていた。

11年ぶりの、父と娘の再会だった。

紬は涙を拭いながら、柴犬のぬいぐるみを高志に見せた。

「パパ、これリリーよ。覚えてる?」

高志の胸が熱くなった。そして、自分の手に握られているものを見た。いつの間にか、サリーが現れていた。

「サリーだ。やっぱり、パパだ」

紬がそう言うと高志は微笑んだ。

「姉妹だもんな」

「そうよ。リリーとサリー。ママが『パパが買ってくれた最後のプレゼント』って言ってた」

紬はベンチに腰を下ろし、高志も隣に座った。桜の花びらが静かに舞い続けている。

「ところでパパ、話を聞いてくれる?」

紬は小さな声で言った。

「私、今すごく情けないの」

「どうして?」

「高校受験の時、コロナにかかっちゃって。みんなと同じ高校に行けなくて…新しい高校、全然馴染めなくて。今、学校行けてない」

紬の声が震えた。高志は頷いた。その話を聞くためにここにきた、そう思うと思わず力が入った。

「初めはね、大丈夫だって、自分に言い聞かせてたの。新しい学校でもうまくやれるって。でも――やっぱり駄目だった。どうしても、心のどこかで”逃げたい”って思っちゃって。そんな自分が、嫌で嫌で…」

「ママの再婚相手の人ってすごくいい人なの。新しくできた弟もすっごく優しくて私のこと責めない。ママはたまに、厳しい事を言うけど、そんな時も『無理しなくていいよ』『ゆっくりでいいから』っていってくれる。でも…」

「でも?」

「その優しさが時々、すごく辛いの。それにママもみんなも社交的で、人と話すのが上手で。弟なんて、まだ小学生なのに、大人の人とも付き合うのがとても上手なの。」

紬はリリーを抱きしめた。

「私だけ、家族の中で浮いてる感じ。みんなと違って、人見知りで、全然上手に話せなくて」

高志は静かに紬の話を聞いていた。

「そんな時ね、ママから聞いた話を思い出したの。死んじゃったパパも人付き合いが下手で、不器用だったって。仕事でも、なかなか会社の人と打ち解けられなくて、一人で悩んでることが多かったって」

「そうだったな」

高志は少し苦笑いして頷いた。

「俺も、紬と同じだったな」

「本当?」

「本当だよ。会社でも、みんなが当たり前にできることが、俺にはすごく難しく感じられた。人見知りだったし、よく空気が読めないって言われてた…。」

高志は娘を見つめた。

「じゃあ、私の気持ち分かってくれる?」

「よく分かるよ。でも紬はきっと、優しすぎるから周りに気を遣いすぎて疲れちゃうんだよ。パパとはちょっと違う。繊細で敏感すぎるんだ。だから、人が気がつかないものまで受け入れすぎて混乱しちゃうんだ」

紬の目が大きく見開かれた。

「パパは、そんな紬を心から可愛いと思うし、愛おしく思うよ」

桜の花びらが、まるで二人を包み込むように舞い踊った。リリーとサリーが、やわらかく光を放っている。

高志は紬に想いを伝えられた事に満足し、いつ成仏してもいいと思っていた。この先の言葉を聞くまでは…。

「でも、パパ」

紬は一瞬、言うべきかどうか迷うように目を伏せた。桜の花びらが手のひらに舞い降りる。紬の声に、わずかな苦さが混じった。

「時々思うの。どうして私、パパに似ちゃったんだろうって。みんなが当たり前にできることが、私にはできない」

「紬..?」

「弟は全然違う。ママの再婚相手の人の子だから当然だけど、あの子は誰とでもすぐ仲良くなれる。いつも元気で明るくて」

紬はリリーを強く抱きしめた。

「でも私は、どうしても人見知りを治せないの。それに大切なときに、なぜかいつも失敗をしちゃうのよ。これはパパ譲りなのかな?」

高志は言葉を失った。

「愛おしく思うって言ってくれてすごく嬉しかった。でも正直に言うと、時々思っちゃうの。どうして私はパパに似ちゃったのかなって…。そうしてパパのせいにするといつも自己嫌悪になる。最低よね」

紬の目に、複雑な感情が渦巻いていた。愛と恨み、感謝と怒りが同時に存在している。

「ねぇ、もしパパに力があるなら…」

紬は高志の手を握った。

「……お願い、時間を……戻して」

紬はぽつりとつぶやいた。それは、誰に向けた言葉でもなく、ただ自分自身への赦しを乞うようだった。この願いに、全てが詰まってるかのようだった。

「パパは天国から来たんでしょう?それならきっと、特別な力を持っているはずよね?お願い、私をあの高校受験の日まで戻して!そしたら今度は絶対にコロナになんかならない。絶対合格するから!」

紬の声が切実になった。

「私は知らない子達と急に仲良くなったりなんか出来ない。だから仲の良い友達と同じ高校に行きたかった。引きこもりなんて本当は嫌で嫌でたまらないの!」

高志は完全に困惑した。娘の願いを叶えてあげたい気持ちと、そんな力など自分にはないという現実の間で、どう答えていいか分からなかった。

「紬、俺には…」

「お願い、パパ…。」

桜の花びらが舞い散る中、高志は愛する娘の切実な願いに、ただ困り果てていた。天国から来たとはいえ、彼にそんな力があるわけではない。

「パパには…時間を戻すことなんて…できないんだ」

高志はやっとの思いで言った。

紬の顔に失望の色が浮かんだ。

「どうして?天国からここまで来れたんでしょ?パパなら、きっとできるって思ってた…」

「紬、お前に会えただけでも奇跡なんだ。時間を変える力なんて本当に持っていないんだ。ごめんな…」

静寂が流れた。紬の期待が、ゆっくりと崩れていくのが見えた。

「そんな…」

紬の声が震えた。

「じゃあ、私はずっとこのままなの?なんで私だけ、こんな目に遇わなきゃならないの?」

紬はリリーを膝に置き、両手で顔を覆った。紬の涙がリリーの毛に染み込むと、リリーが淡く光った。

「この子だけは、私の全部を知ってる気がするの」

高志は言葉を失った。娘の涙を前に、その時初めて、父としての無力さが骨の奥まで染み渡った。

「…パパ、こんな無理なお願いをしてごめんね。でも、どうしたらいいのか、もう分からないの」

高志は言葉を飲み込みながら、ただ黙って頷いた。紬は目を閉じ、震える声で言った。

「そうだ…私も連れて行って」

「え?」

「パパのいる世界に行きたい」

高志は血の気が引いた。

「そうなると私、多分、死んじゃうのよね?でも、パパと一緒なら…」

「紬、頼むからそんな無茶な事は言わないでくれ…」

高志は思わず立ち上がった。

「ねぇ、パパ。私を愛おしいって言ったじゃない。私の気持ちだって分かってくれるんだよね?もう、みんなと違う自分が嫌なの。パパに似ちゃったせいでこうなったのよ…だから…少しだけ、責任、取ってよ…」

紬も立ち上がり、高志の袖を掴んだ。

「紬、落ち着け…」

「もう無理!」

自分の声が、空気を裂いた。まるで他人の声みたいだった。

「この世界には、私の居場所がないの!」

叫びながら、紬は思った。この言葉、どこまで本当なんだろう。自分でもよく分からない。

ただ肩が、小刻みに震えている。高志は娘の震えを見て、そっとベンチの隣に腰を下ろした。

「ごめんな…パパにはそれもできない…」

紬の目から涙があふれた。高志は無言で泣いている娘を見つめた。

桜の花びらが、まるで二人の混乱を映すように、激しく舞い散った。高志は娘を抱きしめたい気持ちと、彼女の願いを拒否しなければならない現実の間で、深く困惑していた。

二人の間に、重い沈黙が流れた。

その時、桜並木の奥から、やわらかな光がゆっくりと近づいてくるのが見えた。

最初は陽光かと思ったが、違う。その光は人の形をしているようで、歩くたびに桜の花びらが舞い上がる。

高志は直感的に感じた—これは、ただの光ではない。確かに誰かが、二人のもとへ向かってきている。

コメント