——あなたも誰かの石ころだった

その日、紬は朝の光とともに目覚めた。窓から差し込む初夏の光は柔らかかったが、胸の奥にはまだ昨夜の夢の余韻がひりついていた。

——窓が開けっぱなし……夢の中と同じだ…。

紬は首を振り、ベッドから起き出した。色々考えているとすっかり目が冴えてしまった。こんなに早い時間に目覚めたのは久しぶりだった。

——パパ、あれは本当に夢だったの?

夢だったのか、現実だったのか。高校生のパパ、柴犬だった沙梨、桜吹雪の別れ。すべてが遠い物語のようでいて、枕元のリリーがそれを否定するかのように静かに座っていた。リリーの耳元には、小さな桜の花びらが張り付いていて、その下には朝露か涙か分からない水滴が光っていた。

紬はそれから、まだ眠っている湊を起こさないように静かに階段を降りた。

リビングでは母の美穂がすでに起きて、朝食とお弁当作りをしていた。

「ママ、おはよう……」

紬が声をかけると美穂は驚いたように振り向いた。

「紬?おはよう。ずいぶん早いじゃない。どうしたの?昨日、眠れなかった?」

「ううん、よく眠れたよ。なぜか目が覚めちゃった……。それよりお願いがあるんだけど」

「あら、何かしら?」

「お弁当を私の分も作ってくれない?き、今日から学校に行くから」

美穂の手が一瞬止まった。振り返ったその顔には、驚きと喜びが混じっていた。

「紬……。いいわよ。作っておくから顔を洗ってらっしゃい」

紬は照れくさそうに頷き、洗面所に向かった。美穂は何も言わず、ただ静かに頷いた。紬の言葉を聞いて、胸の奥が熱くなった。そして卵焼きを作る手に、いつもより丁寧さが宿った。

学校に行くのは2か月ぶりだった。入学して1週間、誰とも話ができず、気がつけば一人取り残されていた。仲の良い友達は皆、違う高校に行っていたので、知らない子ばかりだった。とりわけ茶髪にピアス、ネイルまでしている派手な子が目立ち、気軽に話しかけられそうな子がいなかった。

——こんな学校、嫌……

強い疎外感を感じて、登校拒否になった。

——まだ自分の席はあるんだろうか?

そう思って、おどおどしながら教室に入った。紬が教室に入ると、ざわついていた教室が一瞬静まり、皆が一斉に紬の方を見た。上から下まで、じろじろ見られているような視線を感じた。

ひそひそとした話し声と嘲笑したような笑い方。紬はひたすら無視をして自分の席に座った。

やがて何事もなかったかのように、教室の喧騒が始まった。紬は結局、誰にも「おはよう」は言わなかったし、言われもしなかった。

やがて担任教師が教室に入ってきた。担任は紬の方をちらりと見て、安心したように頷いた。今日から登校することは、母の美穂が学校に連絡をしたのか知っていたようだった。

教師は紬のことを大事にはしたくない様子だった。その態度は紬にある種の冷たさを感じさせたが、干渉されないことは今の自分にとってありがたいと思った。

そんな風にして数日が過ぎた。紬はこっそり教室に入り、誰とも喋らず席に座り、休み時間には一人で本を読んで過ごした。その間、特にいじめのようなものがあったわけではない。

ただ紬は自分が河原に落ちている石のように、そこにいない存在として扱われているような気がした。それは紬にとって辛いことだった。

紬は教室では透明人間のように過ごし、昼休みは校舎の裏で一人弁当を食べていた。陽の当たらない場所を選んで座るのが習慣になっていた。

——パパ、やっぱり辛い…。私、頑張れないかもしれない……。

紬は俯き、泣きそうになるのを必死で堪えた。それでも自分は死ぬわけにはいかない。家族の未来のため、パパのため、そして何よりも自分のために。

その時、突然、甲高い笑い声が響いた。茶髪にピアスの少女たちのグループが近づいてくる。手には大量の風邪薬の箱が抱えられていた。

——オーバードーズ…?

紬の頭には咄嗟にその言葉が浮かんだ。大量の風邪薬を飲むと麻薬のような精神的な高揚感を得られると、ネットで調べて知っていた。

その中の一人の子が、ちらっと紬の方を見た。思わず目を逸らしたが遅かった。その少女は仲間に耳打ちをしてこちらに近づいてきた。紬の心臓が早鐘を打ち、体が石のように硬直した

「ねえ、あんたさあ、同じクラスだったよね?名前なんてったっけ?」

紬は答えずに下を向いて黙っていた。すぐに立ち去りたいと思ったが、体が震え、立ち上がることができなかった。

「シカトしてんじゃねえよ!」

その少女がいらついたように言った。するとそれを聞いた仲間の一人が近づいてきた。

「こいつ、知ってる。3組のヤマオカだよ。あたし、同じ中学だったんだ。ね、ヤ・マ・オ・カさん」

紬が見上げると茶髪でつけまつげ、派手なアイメイクをした少女が薄笑いを浮かべていた。見た目はすっかり変わっていたが、確かに中学3年の時に同じクラスの子だった。名前は確か、タニナカさん?どうして?と思った。どちらかというと大人しくて地味な子だったのに。

「わ、私、あなたのことは、し、知らない。もう、行くから、放っておいてくれないかな」

紬はようやく言葉を絞り出した。その紬の言葉に、タニナカさんの声が鋭くなった。

「あんたさあ、あたしたちのこと、馬鹿にしてんじゃない?」

タニナカさんは振り返って、仲間に説明を始めた。

「こいつさ、中学の時、結構頭良かったんだ。だから、もっとレベルの高い学校に行ってると思ってたから、見かけた時は驚いたよ。でもすぐに学校来なくなって……。落ちぶれたもんだね」

そう言って嘲るように笑った。

紬はその言葉にかっとなり思わず言い返した。

「わ、私はあなたたちとは違う。そんな変な薬なんかやってないし、まともよ!」

「はっ?お前のどこがまともなんだよ?引きこもりなんて人生終わってるじゃん!あたしたちの方が学校来てるだけはるかにマシだよ!」

——引きこもり…人生終わっている…

その言葉は紬の心に深く刺さった。ここ数日間、紬を支えていた心の堰のようなものが崩壊していくのを感じた。紬の目からは涙が止めどなくこぼれた。

「あなたたちに、私の何がわかるっていうの?あなたたちなんかに……」

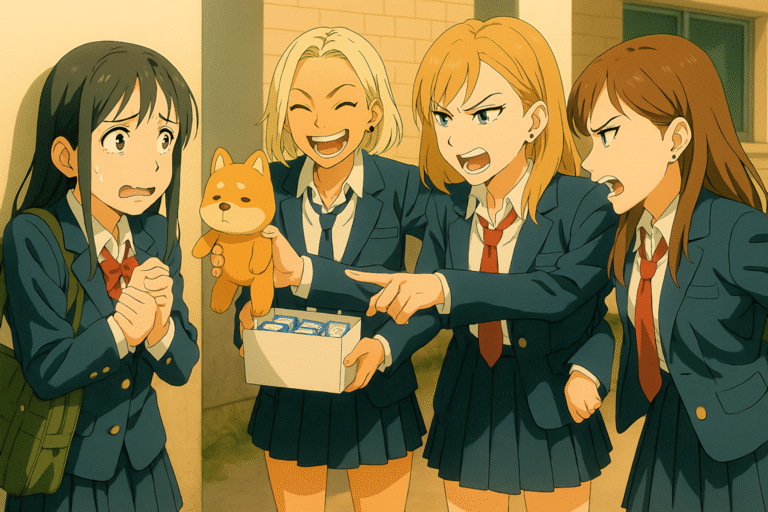

「それが舐めてるっていうんだよ!ああ、こいつ、本当にムカつくな……。あれ、何か握りしめてるな?それ、ぬいぐるみか?」

タニナカさんが、握りしめていたリリーをめざとく見つけた。

「それ、見せてみろよ」

そう言って、紬の手から奪い取ろうとした。

「やめて、触らないで!」

紬は必死で抵抗したが、他の少女達にも手を押さえられてリリーを奪われてしまった。

「古くさいぬいぐるみ…ボロボロじゃない。でもちょっと可愛いかも……。これはもらっておくわ」

「お願い、返して。それはとても大事なものなの」

紬は必死で追いかけたが、他の少女達に阻まれ、リリーを取り戻すことはできなかった。

——パパ、お願い、助けて!リリーが、リリーが……

紬は心の中で叫んでいた。

その時だった。突然、校舎の裏から新たな人影が現れた。

「返してやりなよ。それ、すごく大事なものみたいじゃないか」

そこにいたのは細身で小柄な少女だった。少女は淡々とした表情で、紬たちを見つめていた。細くて鋭い目と黒髪でショートカットが印象的だった。

「おまえ、誰だよ?関係ねえ奴は引っ込んでな」

少女はその言葉を無視して、指を折り、数を数えながらぶつぶつと何かを唱え始めた。

「……全部で4人……大怪我はさせられない……まあなんとかなるか」

「格好付けてんじゃねえよ」

タニナカさんが、持っていたバッグを振りかざし、その少女を叩こうとした。すると少女は素早く落ちていた木の枝を拾い、すっと身をかわしバッグを持っていた方の手をその枝で叩いた。

タニナカさんは、うめき声をあげバッグを落とし跪いた。それを見た他の少女は、少しひるんだ様子だったが、同じように小柄な少女につかみかかろうとした。だがやはり素早くかわされ、お腹のあたりを激しく叩かれ、うめき声をあげた。

それから、小柄な少女は蹲っているタニナカさんから、リリーを奪い取った。それを見て、他のメンバーたちは素早く逃げていった。タニナカさんと倒れていた少女も後を追うようにその場を立ち去った。後には、その小柄な少女と紬だけが残った。

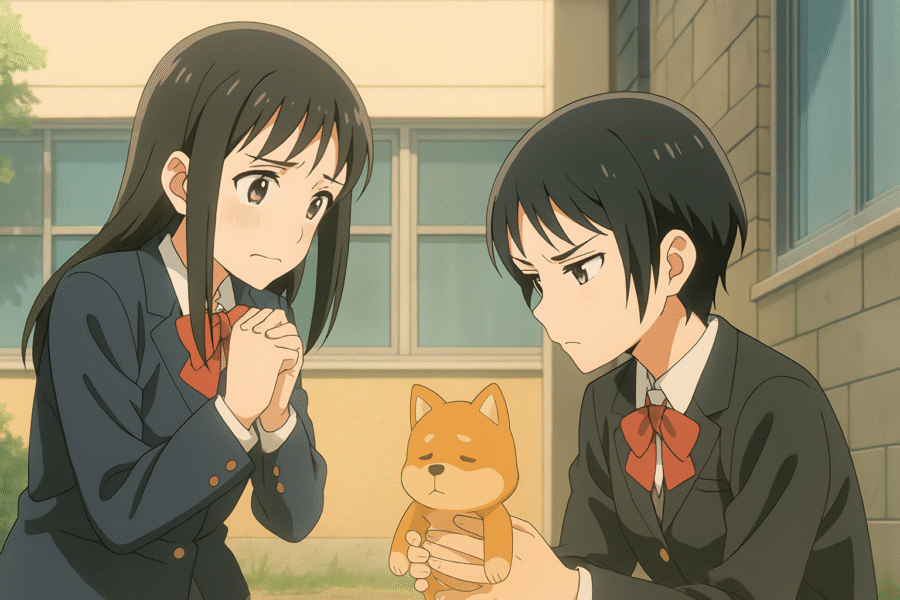

「はい、これ。大事なものなんだろ?今度は取られないように鞄の中にでもしまっときな」

リリーを差し出され、紬はそれを両手でしっかりと受け取った。

「じゃ、これで」

彼女がそのまま立ち去ろうとしたので、紬は思わず声をあげた。

「あ、あのありがとう、本当に何てお礼を言ったら良いか……」

彼女が振り返ると、紬が大きく頭を下げた。

「気にしなくていい。悪い癖でな、また余計なお節介をしちまっただけだ」

そう言って少女は薄く笑い頭をかいた。

「ところで、一つだけ聞いて良いか?」

紬は少し驚いたが小さく頷いた。

「お前、あのタニナカって奴のこと、本当に知らなかったのか?」

「……知ってたわ。中学の時、同じクラスだったから。でもほとんど喋ったことなかったの。それにあんな茶髪なんかじゃなくて、もっと大人しい感じだった。だから思わず……」

紬は少し言葉を詰まらせながらたどたどしく言った。

「お前、それはどうかと思うぞ。お前は見た目だけで人を判断した。そして無視をした。同じことをお前がされたらどう思う?どこにでもある河原の石ころを見るように無視されたら、どんな気持ちがする?状況はどうあれ、タニナカがなんで怒ったのか、お前も考えてみるべきだ。じゃあな」

少女はそう言って踵を返して去って行った。

その言葉は、紬の心に深く刺さった。

——どこにでもある河原の石ころを見るように無視されたら、どんな気持ちがする?

それはまさに紬が今、クラスメートにされているのと同じことだったからだ。知らず知らずのうちに自分も同じことをしている。

紬は少女が立ち去った方を見つめながら、しばらく動けずに立ち尽くしていた。初夏の風が頬を撫でて行く。その風は、何かを運んでいくようだった。自分の中の何かを。

コメント