──ZENの学習、時間の歪み、そして予期された来訪者。

高志の実験の後も同じような実証実験が繰り返された。

「何これ?気持ち悪い…。まるで絶叫マシンに乗った後みたいな気分だ。ボクはああいうのは大の苦手なんだ。ボクには合わない…」

修は瞬間移動から帰ってきた後、倒れるようにして横たわり、喘いでいた。

亮司は苦笑いをしながら、そんな修を慰めていた。

「一度、粒子になってバラバラになってから再生するんだ。例え、肉体は無くたって相当な違和感があるだろう。ただ、最初は気持ち悪いかも知れないが、そのうちにきっと慣れる」

高志は自分が瞬間移動をしたときの事を思い出した。確かに修の言う通り、これは絶叫マシンに乗った後の感覚に似ていると思った。でも、本当にそれだけだろうか?

高志の脳裏には、移動後のコンビニで一瞬だけ見た、店内の人々の動きが止まり、レジに並んでいた女性の髪が風に舞う途中で凍りついたように見えた光景が浮かんでいた。そこには、何か説明できない違和感のようなものがあった。まるで世界の歯車がほんの一瞬だけ止まったかのような感覚。それが何を意味するのか、まだ誰にも話していなかった。

***

今日も未練組の四人は化学実験室に集まっていたが、亮司は頭を抱えていた。

「うーん、やっぱり何かにブロックされている。ファイヤーウォールみたいなものがあるな」

実証実験を繰り返した結果、分かったことがあった。それはこの存在平面の外の世界—つまり生者の住む現世や、解脱した者たちが行くという「あちら側」—に瞬間移動はできないということだった。亮司はAIのZENに様々な要求をして、座標を修正した。それで移動距離は伸ばせたが、その限界点はいつも同じ座標だった。どうやら存在平面には境界線のようなものがあるらしい。

「あら、でもそれは想定内じゃない?優秀なハッカーなら、壁に穴を開けられるでしょ?それに、以前、誰かが開けた穴がひょっとしてあるかもしれないじゃない。例えばシュタインとか。その穴のポート番号を見つければいいんじゃないかしら?」

沙梨が楽しげに微笑んで言った。彼女の目には何か特別な知識を持っているような輝きがあった。

「簡単に言ってくれるな、沙梨。実は俺はハッキングだって、現世ではかなりのレベルだったんだ。ただ、誤解の無いように言っておくけど、金儲けとかそういうのが目的じゃない。自分のスキルがどれくらいのか試したかっただけだ。でも、ここでは勝手が違う…」

「何が違うんだ?」

高志が亮司に尋ねた。亮司は軽いため息をついた。

「…AIだよ。ZENはこの存在平面に元から存在していたシステムに俺が手を加えたAIなんだ。だから根本的な部分は俺にもコントロールできない。何かしら制限がかけられている。そのリミッターをどうしても解除できないんだ」

亮司は一呼吸置いてから続けた。

「…それにまるで、自分の意志を持ってるかのように動く時があるんだ。こちらが意図していない補完処理を勝手に始めることもある。俺たちの”話の流れ”を読んでるみたいにさ」

「それって…怖くないか?」

高志はそう呟いた。

沙梨は、なぜか落ち着いていた。

「AIが学習するのは当然よ。問題は、何を学習しているかということでしょうね」

その言葉に、三人は一瞬言葉を失った。

「ま、まさか僕たちの会話を…どこかに報告してるってことはないよね?結局、ZEN君は友達じゃないのかな?」

修も疑わしそうに尋ねた。亮司は大きく首を振り、否定した。

「いや、ZENは俺たちの仲間だよ。情報漏洩なんて絶対にしていない。でもどこの国のAIだって、自分の国に都合の悪いことは回答しないようにプログラミングされているだろ? 人間で例えるなら、親が厳しくて逆らえないタイプだ。だからって友達じゃないなんて言えないだろ?」

亮司がそう言うと、修は申し訳無さそうに言った。

「…ボクもどちらかって言うとそういうタイプだった…」

修がそういうと亮司は気にするなという感じで、修に軽く手を振った。

「それはともかく、今、俺たちは行き詰まっているんだよな?」

高志が言った。

「その通りだ。ここから先は簡単じゃない…」

亮司はため息をついた。

***

「ところで話は変わるが、お前は現世観測って続けてるか?」

亮司が高志に尋ねた。

「ああ、もちろんだ。娘の、紬の事が気になって目を離せない。紬は相変わらず、暗い部屋に籠もってスマホをじっと眺めているが、何の進展もない。何だか時間が止まっているみたいで妙な気もするけど…」

高志はそう言いながら、自分の現世観測が異常なことに今さらながら気づいた。

「ただ、最近気づいたことがある。紬がスマホを伏せ、窓の方に顔を向けることがあった。それから空を見上げるように首を傾けかけて、顔を伏せるんだ。まるで、”誰かの視線”を感じているかのように…」

高志の声は震えていた。

「もしかしたら、俺の観測が紬に何らかの形で伝わっているのかもしれない…」

「それはすごいことじゃないか!」

修が身を乗り出した。

「でも、それなら現世への干渉が既に始まっているということになるわね」

沙梨が冷静に分析した。

「そうなのか?不思議だな?俺の方はずいぶんと時間が進んでいる。しかも何だか、俺がいなくなっても会社がうまく回っていてな。そもそも、俺が戻る意味があるのかなって…ちょっと疑問に思い始めたんだ…」

亮司はそう言って沈んだ表情を浮べた。

「ボ、ボクの観測時間もどんどん進んでいるよ。いつの間にか新しい若い保育士が入っていて、子供達がずいぶん懐いている。親父もまた働き出して、何だか元気になって若返ったように見える。まるでボクがいることを忘れられちゃったみたいで…。何て言うか、ボクの存在って何だったんだろうって思うと寂しくなるんだ…」

修もそういうと同様に暗い顔をした。

「おいおい、二人ともどうしたんだ。現世がうまく行っているのは、むしろ良い事じゃないか。寂しい気持ちは分からなくはない。でもお前達が現世にアクセス出来れば、みんなはもっと喜んでくれる。きっと更に良い方向に向かうんだ。前向きに考えようぜ。」

高志は、迷いを感じて落ち込んでいる二人を励ました。またそれは自分を鼓舞するための言葉でもあった。

―そう、少なくとも俺は、諦めるわけにはいかない、紬のためにも…だが、なぜ俺の観測だけ時間が止まっているんだ?そして、紬が俺の存在を感じているとしたら、それは何を意味するのか?―

高志は不安と困惑を抱えながらも、その思いを胸に秘めた。

***

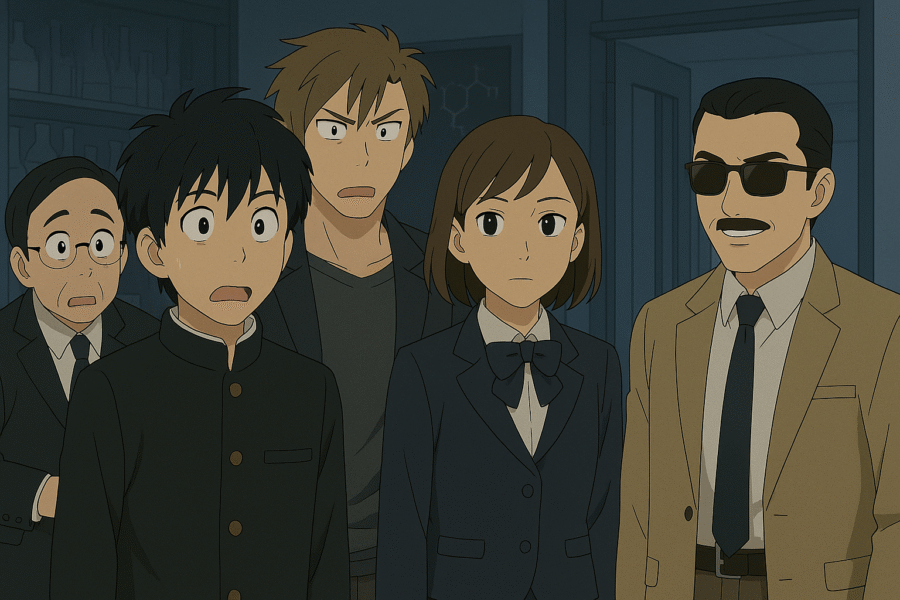

その時、化学実験室のドアが突然、開いた。ハッとしてドアの方を見るとそこにはキドが立っていた。

「お前ら、今日も熱心な事だな。研究は進んでいるのか?」

キドがそう言って近づいてきたので、亮司は慌ててノートPCを閉じ、シャットダウンした。キドがこの部屋に来るのは異例のことだった。いつもは教室でしか見かけない姿に、高志たちは警戒心を抱いた。

「おいおい、勘違いするな。俺は実験の邪魔をしにきた訳じゃない。この世界で向上心を持てるっていうのは素晴らしいことだ。むしろ感心しているんだ。それでな、その参考になればと思って、課外授業をやってやろうと思ったんだ。どうだ?参加してみないか?」

キドは笑みを浮べながら、いつになく優しい口調で言った。その急激な態度の変化に、高志は違和感を覚えた。今まで彼らを「未練組」「落ちこぼれ」と呼んでいた男が、なぜ突然協力的になるのか?

高志は、キドに尋ねた。

「課外授業ですか?いきなりですね。どんな事をやるんですか?」

「ドライブだ。お前らを存在平面の外の世界—つまり解脱した者たちが向かう「あちら側」の境界まで—連れて行ってやる。どうだ、瞬間移動できないところへ行けるんだ。見てみたいだろ?」

それは行き詰まっている俺達にとっては魅力的な提案だった。ただ、キドがなぜ瞬間移動の事を知っているのか?そして本当に純粋な好意から言っているのかが意図が掴めなかった。

「へーそれは楽しみですね。キド先生の車に乗せてくれるんですか?」

高志が迷っていると、亮司がいつものあっけらかんとした口調でキドに話しかけた。

「ああ、そうだ。ちょっと古い車だが、ジャガーEタイプって知ってるか?シリーズ3 、5.3リットル、V型12気筒エンジンを搭載したカブリオレだ。」

「イギリスの高級クラッシックカー、名車じゃないですか!シリーズ3の最終型ですね。あの伝説的なV12エンジン…俺も現世では、クラシックカーにハマってたんですよ。特にEタイプは憧れでした。ぜひ、乗せてください。」

亮司が目をキラキラさせて言った。

高志は修と視線を交わした。キドは彼らの実験を知っていながら今まで黙認していた。もしかしたら、何かの罠があるかもしれないが、同時に何か重要な情報も得られるかもしれない。

「どうする?課外授業に参加するか?必須科目じゃないので別に俺はどっちでも構わんのだが…」

「それはもう、是非参加させていただきますよ。なぁ、行くよな?」

亮司がそう言って、3人の方を見た。高志と修は不安げな表情で頷いた。沙梨は冷静に

「ハイ、問題ありません」と答えた。

「ただし、申し訳無いが4人乗りなんだ。だから沙梨、お前は留守番でもしていてくれ。」

「そうですか…残念ですが、仕方ありませんね」

沙梨はそう言ったが、その表情にはむしろ安堵のような色が浮かんでいた。まるで、この展開を予想していたかのように。

キドは思わず苦笑いをした。

「沙梨、お前はちっとも残念そうに見えないなぁ…。まぁ、良いけどな。さて、俺は先に行って課外授業の教材を積んでるから、お前らも後片付けをしたら、駐車場まで来い」

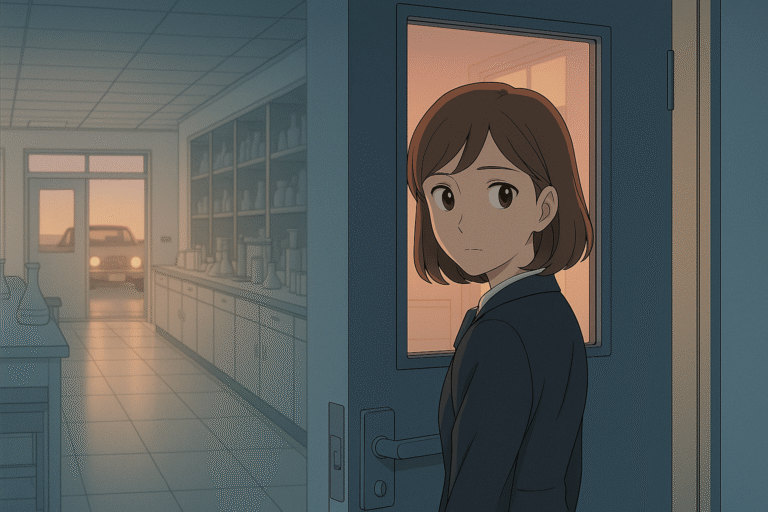

キドはそう言って、実験室から足早に出て行った。それから沙梨が皆に警告した。

「気をつけて。彼は何か知っているわ。でも、それが何なのか知るためには行くべき。」

高志は沙梨の言葉に頷いた。確かになんだか胸騒ぎがした。高志は亮司に尋ねた。

「おい、本当に大丈夫なのか?何か罠みたいなものがあるんじゃないか?キドは俺たちの実験のことを知っていた。しかも瞬間移動のことまで…」

「そうかも知れない。キドがどこから俺たちの情報を掴んだのか分からない。それに、何か実験を妨害して現世へのアクセスを阻止しようとしているに決まっている。ただ、どうせ実験は行き詰まっているんだ。打開するには何かしらアクションを起さなきゃならない。罠なら罠で良い、乗っかってみようじゃないか。それに存在平面の外の世界を見る機会なんて、そうそうないぞ」

亮司は息巻いてそう呟いた。彼の言葉には説得力があった。確かに、彼らが今必要としているのは新たな展開だった。

それから、高志達はキドの後について駐車場へと向かった。沙梨だけが化学実験室に残り、彼らの後ろ姿を見送っていた。彼女は、何かこれから起きることを全て知っているような、意味深な表情を浮べていた。沙梨は、扉が閉まったあともしばらくその場を動かず、誰にも聞こえないような声で呟いた。

「……やっぱり、来たのね」

コメント