──3秒で実現した瞬間移動。成功の陰に潜む、時空の亀裂。

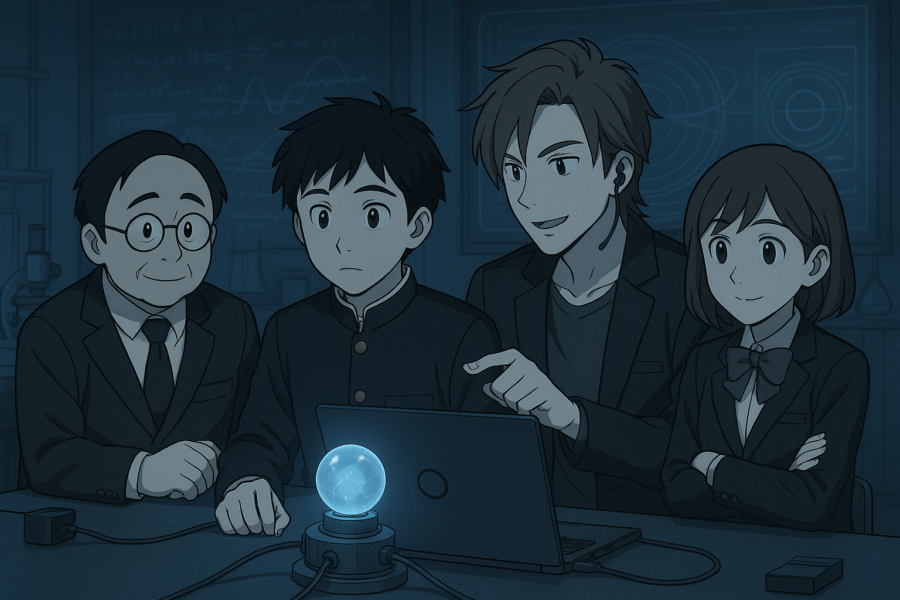

授業が終わった後、高志達は、いつものように化学実験室に集まった。 亮司が1秒でも惜しいと言わんばかりに話はじめた。

「さてこれからAIで解析したシュタインの理論を元に実証実験を始めたい。高志と修、具体的なターゲットがあるお前達が協力してくれないか?」

「ちょ、ちょっと待ってくれ?」

高志は展開の速さについて行けなかった。修も同様に戸惑っているようだった。

「何だ?何か問題でもあるのか?」

「問題も何も、俺にはシュタインの次元共鳴理論とやらが、まだなんとなくしか理解できていない。整理させてくれないか?まずそれは「生者と死者の世界の境界が波動として共鳴する可能性を示した」理論だったよな?」

「そうだ。分かってるじゃないか。」

亮司は楽しげに微笑んだ。

「でも実現には莫大なエネルギーが必要だった。彼はそのエネルギー源を見つけられなかった。そうだよな?」

亮司は、頷いた。

「その通りだ。そこが理解できていないと、実験もうまくいかないだろう。シュタインの理論の核心は『意識そのものがエネルギー源になりうる』ということだ」

「そこだよ!それがどうしても引っかかる。『意識そのものがエネルギー源になりうる』っていったいどういうことだ?俺達は肉体を失っている、つまり死んでいるから魂みたいな存在なんだろう。でもそれが果たしてエネルギーと呼べるのか?実際に俺達は、体育の時間に校庭を一週走らされただけで息切れしてしまう。悲しいくらい肉体の感覚に縛られているじゃないか」

高志がそう言うと、亮司は感心したように高志を見た。

「そうだ。なかなか核心をついてるな。まさにそこがトリガーポイントになっている」

亮司はそれから、シュタインの数式を黒板に投影した。複雑な式の間には、波形のグラフや次元図が点在していた。そして画面の中央には、二つの世界が重なり合う図と、その間を貫く螺旋状の線が描かれていた。高志と修はその複雑さに圧倒された。

「あのパンクのボーカルみたいな先生が言ってただろ?『本来であれば、どれだけ身体を動かしてもエネルギーは消費されず、疲労も感じない。その感覚を捨てること。それが、解脱への第一歩だ』ってな」

亮司の話は徐々に熱を帯びてきた。

「この数式は理論的には完成していた。でもシュタインにはそれを実証することができなかった。何故か?それはおそらく彼が自我を捨てきれなかったからだ。特に科学者のような論理的な考え方をする人間ほど、それは困難だ。実証するためには、存在を無にしなきゃならなかったんだ」

「つまり、僕達みたいな凡人の方が、実証しやすいって事?それはあんまりじゃない?」

修は不快感を露わにして亮司に言った。

「はは、気を悪くするなよ。そういう意味で言ったんじゃない。そもそも自我を完全に放棄するなんて、そうそう出来ることじゃない。山に籠もって滝に打たれて何十年も修行すればできるかもしれないが、俺はそんな事はしたくないし、待ってもいられない。そこでだ…」

亮司は、シュタインの数式の横に、プログラム言語のようなものを映し出した。コードは複雑な構造を持ち、中には高志達が見たこともないような記号や図形が埋め込まれていた。

「これが、俺とAIで作り上げたプログラムだ。実行すれば、特定の精神、もしくは魂を擬似的に「空」の状態することが出来る」

「つまりそのプログラムを使えば、シュタインの次元共鳴理論が証明したようにエネルギーが増大するのね?そして今の私達の「仮のからだ」は「マキオン粒子」に変換され、光速を超えて移動をする事も可能になる。こんな短期間でよくそこまで考えたわね」

沙梨が感心したように言った。その視線は数式に釘付けになっており、まるで全ての記号が理解できるかのように熱心に見つめていた。

「マキオン粒子?」高志と修が揃って尋ねた。その専門的な言葉に二人とも戸惑いを隠せなかった。

「理論物理学の概念よ。光より速く移動できるとされる仮想粒子。シュタインが論文で提案していたものなの。知らなくて当然よ」沙梨は当たり前のように説明した。「次元共鳴が起こると、私たちの意識エネルギーがこの粒子に変換され、次元の壁を超えられるという仮説ね」

「お前、なんでそんなことを知ってるんだ?」

高志は思わず聞き返した。沙梨は一瞬だけ表情を曇らせたが、すぐに笑顔に戻した。

「調べたのよ、亮司の話を聞いてから。私も役に立ちたいもの」

彼女の言葉には軽さがあったが、その目は何か深いものを隠しているようだった。亮司と沙梨が一瞬視線を交わす様子を、高志は見逃さなかった。

「まあな、ここに来た時からずっと考えていたんだ。でも俺はシュタインみたいな天才じゃない。ZENの力を借りてそれを可能にしたんだ」

「『ぜん?』って何かしら?」

沙梨が話をそらすかのように尋ねた。

「AIの名前さ。仏教の「禅」から取った。ZENは単なるAIじゃなくて、この存在平面の特性を活かした量子計算システムだ。この世界で”無”に近づくには、感情や記憶をいったんフラットにしないといけない。だから、人間の脳よりもずっとニュートラルな、AIが必要だったんだ。俺達の意識と共鳴して、空の境地への誘導と次元間移動のための計算を同時に行うためにだ」

「つまり、シュタインの理論では次元の壁が波動として存在していて、私たちの意識をマキオン粒子に変換することで、その波動と共鳴して壁を超えられる…そして、ZENはその変換と共鳴を司るシステムってことね?」

沙梨の要約は、驚くほど的確だった。亮司はほっとしたように笑った。

「完璧な説明だ。さすがだな、沙梨」

***

亮司は実験の準備を始めた。テーブルの上には奇妙な形状の装置が並べられ、その中央には水晶のような透明な球体が置かれていた。彼は慎重に配線を接続しながら続けた。

「準備には数日かかると思ったが、存在平面の法則は現世より遥かに自由度が高い。シュタインの仮説が示す通り、意識がエネルギーに変換できるんだ。だからこの実験も、理論上は可能なはずだ」

それから亮司は高志の方を向いて言った。

「ただし、こいつは体感しないときっと、分からないだろう。高志、実証実験に協力してくれないか?」

「…いいけど、何をすればいいんだ?」

「お前に瞬間移動を体感して欲しい。ZENからお前に「この前行ったコンビニに行きたい」って指示をしてくれ。そうするとZENは音声信号から空間座標を解読してお前にプログラムを電子信号にして送る。そうするとお前は、無の境地になり瞬間移動が可能になるんだ」

亮司はそう言って高志にインカムのようなものを渡した。よく見ると普通のインカムとは違い、内側には微細な回路と小さな青い光を放つ結晶が埋め込まれていた。

「こんな単純なものなのか?」

「いや、実際のプログラムはえらく複雑だ。なにしろニューロンを操作して、魂を「マキオン粒子」に変換するんだからな。でも、そんなことは考えなくて良い。すべてZENがやってくれる。ただお前は俺の事、いやZENの事を信じてくれればいいんだ」

それを聞いて、修が小さな声で言った。

「ボクが保育士だった頃、子どもたちによく言ってた言葉を思い出したよ。『想像できることは実現できる』ってね。子どもたちは純粋だから、大人が思いもよらないことを想像できる。もしかして、この実験も同じかもしれないね。私たちが純粋に信じることが大切なんじゃないかな」

その言葉に亮司は目を丸くした。

「修、お前…時々いいこと言うな」

高志は不安げにヘッドセットを装着した。亮司もいつの間にか同じヘッドセットを装着していた。

「よし、高志、俺の声が聞こえるか?」

「ああ、よく聞こえるよ。」

「それじゃあ、一度深呼吸をしてくれ。そしてこう言うんだ。『ZEN、僕をこの前のコンビニまで連れて行ってくれ』ってな」

高志は頷いてから深く深呼吸をした。心臓の鼓動が早くなるのを感じたが、なるべく心を静めようと思った。成功すれば、紬に会える可能性も高まる。その一心で、亮司に言われたことを繰り返した。

「ZEN、僕をこの前のコンビニまで連れて行ってくれ」

「リョウカイシマシタ。ザヒョウヲケイサンシテイマス。」

機械的な音声が聞こえた。おそらくZENの声だろう。

それから高志の意識は急速に遠のいた。視界が遮断され、高速で上昇するエレベーターの中で、体が浮いているような感覚に包まれた。それは一瞬の事だった。

***

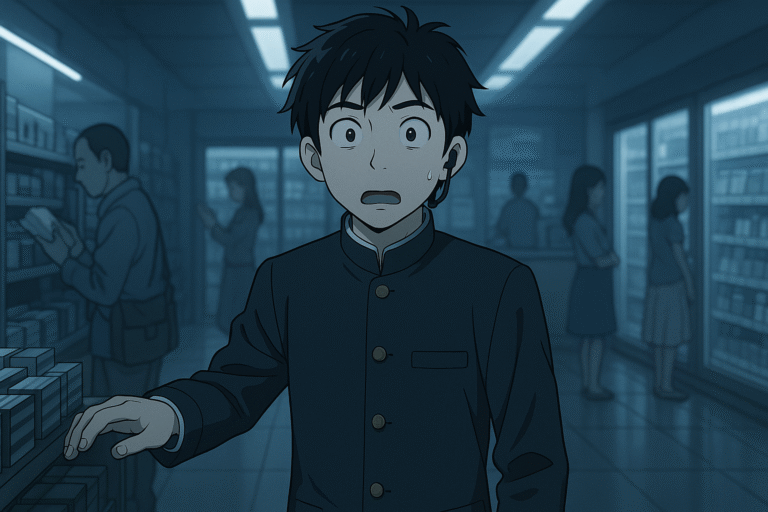

気がつくと高志は、この前、買い物に来たコンビニの店内にポツンと立っていた。体全体が痺れるような感覚と、ふわふわと宙に浮かんでいるような感覚が入り混じる。頭がくらくらして、一瞬吐き気を催した。現実感がなく、まるで夢の中にいるような気分だった。

店内の時計を見ると、化学実験室を出た時間から数秒しか経っていない。数人の客が商品を眺めている。誰も彼が突然現れたことに気づいていないようだった。高志は自分の手を見つめ、震える指で店内の棚に触れた。確かに実体があり、触感もある。これは幻覚ではない。

「どうだ、高志。コンビニには行けたか?時刻は15時37分と12秒だ。実験開始からわずか3秒しか経過していない」

亮司の声がインカムから聞こえた。

「…コンビニの中にいるよ。信じられない…。今、店内にいる。周りには普通にお客さんもいて…。これが本当に瞬間移動なのか?夢じゃないよな?」

高志の声には興奮と驚きが混ざっていた。体が震えるほどの衝撃を感じていた。

「よし、成功だ!これを応用すれば前世にアクセスができるはずだ」

「亮司君、すごいよ!こんな事ができるなんて!まるで子どもたちに読み聞かせしていた魔法の絵本みたいだ!」

亮司の言葉に修が感極まって言った。修にとって、この結果は想像を超えるものだったのだろう。

「ふふ、失敗したら、笑ってあげるつもりだったのに、残念ね。でも、現世へのアクセスへはきっとこんな簡単にはいかないわ。頑張ってね、天才プログラマーさん」

沙梨は笑みを浮べながらも、これから先の事を冷静に考えているようだった。そこには他の三人には見えない何かを見通しているような深い洞察があった。

「そうだな、確かに外部アクセスにはまだまだ障害があるんだ。ZENもそこまでは答えを出し切れていない…。でも、これは小さな一歩にすぎないが、俺たち未練組にとっては大きな躍進だ。そうじゃないか?」

亮司はそう言って修と沙梨を嬉しそうに見つめた。

「ところで高志、せっかくコンビニに行ったんだから、何か買ってきてくれないか?俺はコーヒーとコロッケパン、お前は焼きそばパンでも買ってこいよ」

「わかった…。みんなの分も買ってくるよ。好きなものを言ってくれ」

高志はそう言いながらも、鼓動の高ぶりを抑えきれなかった。彼は棚の間を歩きながら、不思議な発見をした。コンビニの商品が前回来た時よりも鮮明に感じられる。色が鮮やかで、匂いも濃厚だ。まるで彼の感覚が研ぎ澄まされたかのようだった。

店員が彼の方を見て、「いらっしゃいませ」と声をかけた。その声が妙に遠く感じられ耳鳴りのような高周波が一瞬頭を貫いた。違和感とともに、気怠さが訪れた。

──これは、何だ..まるで体が一度分解されて、また組み立て直されたような感覚──

そのとき、高志は奇妙な光景を目にした。店内の人々の動きが一瞬止まったかのように見えた。雑誌を手にしていた男性の指が、ページをめくる瞬間に静止し、レジに並んでいた女性の髪が風に舞う途中で凍りついたように見えた。それはほんの一瞬のことで、すぐに通常の動きに戻った。しかし、確かに何かがあった。

「おい、高志、聞こえるか?何かあったのか?バイタルに異常が出ているが…」

亮司の心配そうな声が聞こえた。

「いや、大丈夫。問題ないよ。ちょっと腹が減って立ちくらみしただけだ」

高志は本当のことを言うべきか迷ったが、まだ自分でも理解できていない現象を説明するのは避けた。

「はは、ならいい。早く帰ってこいよ。みんなも感想を聞きたくて仕方ないみたいだ」

「了解だ。ZENとはいい友達になれそうだな…」

それから、修と沙梨もインカムをつけて欲しいもののリストを高志に告げたが、高志はそれをほとんど上の空で聞いていた。

──これで本当に、紬に近づいているのか?

あるいは何か触れてはいけないものに触れてしまったのか──

高志の心は期待と不安入り交じりながらも次の段階、現世への道筋へと向かっていた。高志が見た時間の停止。それはただの錯覚なのか、それとも次元の壁を越える時に垣間見える何かなのか?その実体はまだ漠然としたベールに包まれていた。

コメント