──終わりの向こうで、本当の選択が始まる。──

いつものように教室で「未練心理学」の授業を受けている最中、高志はふと、ペンを持つ手を止めた。黒板には「人は未練によって縛られる」と、いつものように無機質な字で書かれている。その下に、「未練の強さは現世への執着の度合いと反比例する」と、まるで数学の公式のような言葉が続いていた

だが、その言葉が、この日の高志にはどこか白々しく思えた。

未練は、そんなに単純なものなのか?誰かを想う気持ちや、過去に縛られる痛みを、数字や言葉で割り切れるものなのか?

高志は窓の外を見た。青い空には、うろこ雲が広がっている。それは現世の空とそっくりなのに、どこか違う。この世界のすべてが、そうだった。似ているのに、どこか違う。

授業の終わりに、校長のキドがひとこと言った。

「未練がある者ほど、戻ることに執着する。だが、それが本当に幸せかどうかは、誰にもわからない。」

その夜、存在平面の寮の部屋で、高志はひとり、紬の姿を観測した。

布団にくるまり、スマホの画面だけがぼんやりと明るい部屋。

紬は、何かの動画を眺めながら、微かに眉をひそめていた。

その表情に、高志は自分の記憶の中の彼女を重ねた。

幼い頃、眠る前に絵本を読んでやったとき、物語の続きをもっと聞きたいのに我慢していた顔。母親に叱られて泣いたあと、こっそりと自分の腕にすがってきた夜。

けれど、目の前の彼女は、もうその頃の紬ではない。自分のことなど、記憶の片隅にも残っていないかもしれない。そう思うと、胸の奥が痛んだ。

紬が眠りについたことを確認すると、高志は観測を終えた。部屋に戻る途中、廊下の窓から見える夜空に目を向けた。星の配置も、現世と同じようで違う。

授業の終わり、キド校長が告げた言葉を思い出す。

「来週から、境界実験を開始する」

その言葉が、教室の空気を少しだけ震わせた。

実験とは何なのか。自分がここで、何を試されているのか。そして、自分が本当に”戻りたい”のかどうか。

そのすべてが、高志の中で、静かにほころび始めていた。

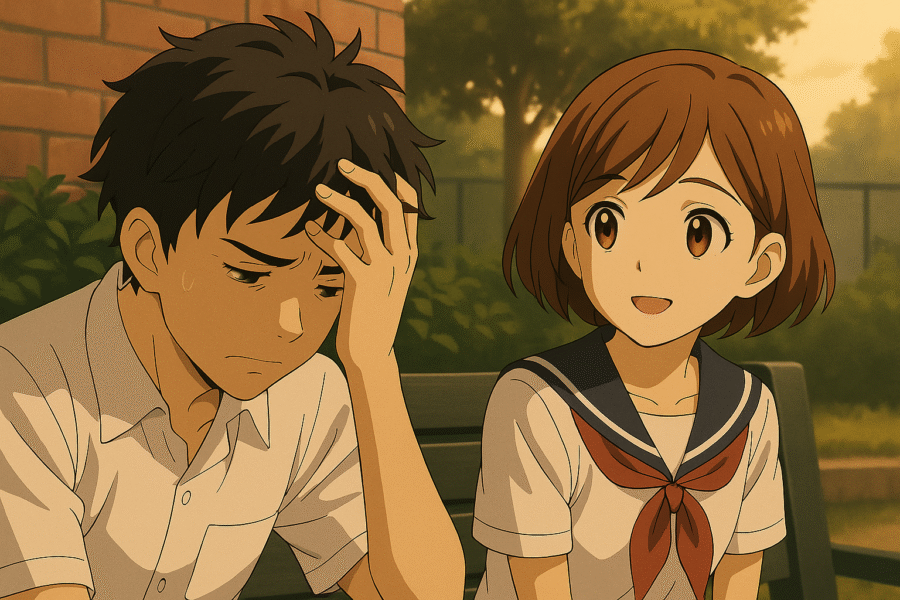

放課後、沙梨が教室のドアの前で待っていた。

「ねえ、ちょっと、付き合ってくれない?」

そう言うと、返事も待たずに歩き出す。いつもは教室の隅で飄々としている彼女が、自分から誘ってくるのは珍しかった。

二人で校舎の裏手に回ると、人気のないベンチがあった。そこに腰を下ろし、沙梨は空を見上げるように言った。

「この世界に”仮のからだ”ってのがあるの、知ってる?」

高志は首をかしげた。

「ここにいるあいだ、私たちは、”自分がなりたい姿”になれるんだってさ。誰かにとっての記憶のかたち、あるいは、自分が願ったかたち。」

沙梨は、自分の膝をぽん、と叩いた。

「私がこんな格好なのも、そういうこと。まあ……いちばん馴染みのある姿だったんだろうね。」

その言葉は、冗談のように軽かった。けれど、その笑みの奥に、何か隠している気配がした。

「どうして女子高生なんだ?」

高志がそう尋ねると、沙梨は少し目を細めた。

「それはさ……こっちの都合。」

そう言って、ベンチの背もたれに体を預けた。

「人って、自分のことより、誰かのことを心配してるほうがラクなんだよ。あんた、娘さんのことばっか気にしてるけどさ。本当は、自分のことから逃げたくて仕方ないでしょ?」

高志は、言葉を返せなかった。その問いが胸の奥深くを刺したからだ。

娘のことばかり考えていた。確かにそうだ。部屋に閉じこもりスマホを見つめたままの娘の姿を思い出すたび、自分自身の痛みや後悔から目を背けることができた。

「自分のことから逃げたくて仕方ない」

沙梨の言葉が頭の中で反響する。あの日、妻と交わした最後の会話。言わなかった言葉。伝えられなかった気持ち。

高志は両手で顔を覆った。いつの間にか震えている指先に気づく。ここは天国なのに、なぜこんなにも苦しいのだろう。生きていた時より、むしろ記憶は鮮明に痛みを伴って蘇る。

しばらく沈黙が流れたあと、沙梨がぽつりと呟いた。

「でもね。私、あんたがここで何を選ぶのか、ちょっとだけ楽しみにしてるんだ。」

その横顔は、どこか遠くを見ていた。

戻るか、戻らないか。娘のもとへ戻り、最後の別れを告げるか。それとも、ここに留まり、自分自身と向き合うか。何が正解なのか、まだわからない。だが、少なくともこの少女──沙梨は、自分を見てくれている。そして見透かしている。

そう思うと、高志の胸の奥に、ほんのわずかにあたたかいものが灯った。それは恐れや逃げ場ではなく、久しぶりに感じる、向き合う勇気の芽生えだった。

コメント