ブログに書いた小説のイメージアニメーションを制作してみました。よかったらご覧下さい。

小説の中のセリフを入れたバージョンも含めて2パターンあります。

※以下の本文は、前回投稿した文章を加筆して修正してあります。

僕は大学の講義をサボって、屋上で音楽を聴きながら煙草を吸っていた。仰向けに寝転んで煙を吐くと、白く細い線が、ゆっくりと空に吸い込まれていく。秋の陽射しを浴びた煙は、ほんのりと青く透き通って見えた。有名なロックバンドの歌詞にそっくりなシーンがあったことを思い出し、本当にそう見えるんだなぁ、と妙に感心した。必死にバンド名を思い出そうとしていると、鉄の扉がガチャガチャと音を立てて開き、コンクリートをパタパタと踏み鳴らす靴音が聞こえた。サキだ、そう思った。

「ラクダ、またサボって寝てるの?ほんと、グータラなんだから。」

サキは呆れたようにため息をつき、僕の顔を覗き込んだ。

「グータラなラクダだ、いわばグータラクダね。」

そう言ってクスッと笑う。当時、サキは勝手に僕のことを『ラクダ』と呼んでいた。僕がラクダのイラストが描かれたパッケージの煙草、キャメルを気に入って吸っていたからだ。それに加えて、いつもカーキ色のモッズコートを羽織っていたことも、イメージが重なったらしい。 「おはよう、サキ。今日も変わらず講義に出席とは、実に見上げた心がけだ。でも、ひとつ誤解を解いておこう。俺は決して居眠りなんかしていない。澄み渡った秋空の下で、人生の深淵を覗き込み、その本質を探求していたのさ。」

僕は少し気取って、そう答えた。古びた大学の屋上は、ほとんど立ち入り禁止だった。昔は学生たちの憩いの場だったらしいが、今はもう、誰も寄りつかなくなっていた。手すりは錆びつき、コンクリートの床には蜘蛛の巣のようなひび割れが走っている。それでも、見捨てられた世界の果てのようなこの場所に、僕はある種の居心地の良さを感じていた。

「はい、はい、きっと、そうなのよね。」

サキは両手を軽く振りながら、おどけて言った。

「それに、もうおはようって時間じゃないよ。それにしても、ラクダは本当に『探求』とやらが好きだね。それなら、哲学や心理学の講義を取ればいいのに。一人で考え込んでても、ぐるぐる頭の中を巡るだけで、前に進まないでしょ。」

サキはケラケラと笑いながら軽口を叩いた。

いつもの僕とサキとのやりとりだ。僕は少しムキになって言い返した。

「この前、ユングの心理学書を読んだらさ、そこに『集合的無意識』って概念があった。人間は常に普遍的な意識と繋がっているって。つまり、俺たちは、目には見えない何かと常に繋がっているってことだ。だから、一人で『探求』に没頭していたって、その意識は広がり続ける。新たな発見や閃きというものは、そんな瞬間にこそ、ふと舞い降りるものなんだよ。」

僕は秋空を仰ぎ、ゆっくりと煙を吐いた。すると、サキは

「それはとても興味深いわね。でもどうせ、途中で眠くなっちゃって最後まで読んでないんでしょう?」

と茶化した。図星だった…。僕は肩をすくめ、ポケットから煙草を取り出した。箱を軽く振ると、中の一本が顔を出す。

「サキも吸う?」

そう言うと、サキは

「いらない。」

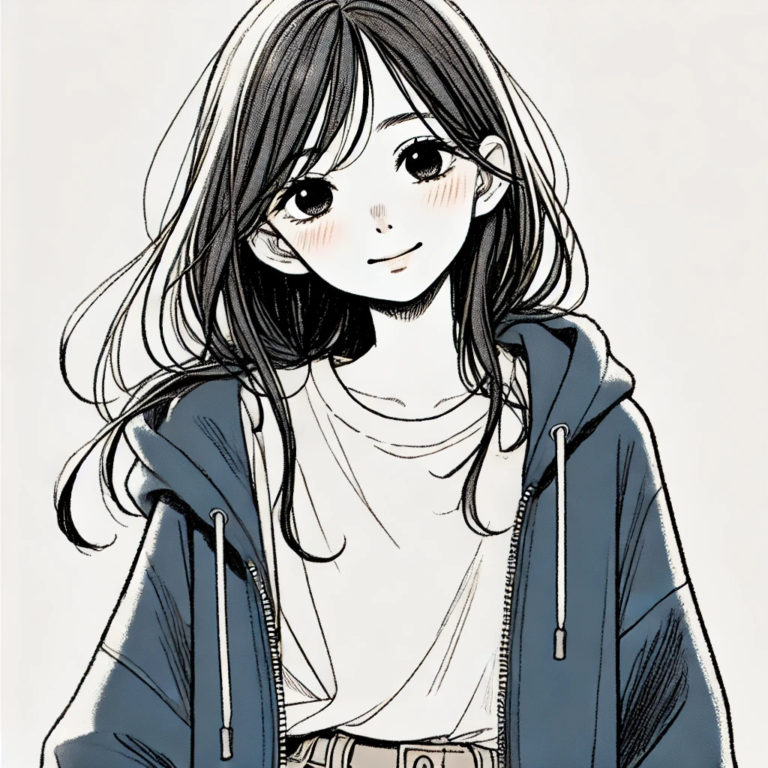

と言って即座に大きく首を振った。以前試したときに気分が悪くなって、丸一日寝込んだことがあったので、懲りたのだろう。それから、サキが僕の隣にちょこんと座り込んだので、僕も上体を起こした。サキは僕に肩を寄せ、もたれかかった。ネイビーブルーのパーカーのフードが風をはらんで揺れた。サキの髪からは、ほんのりシトラスの香りした。インナーには白い大きめのTシャツを着て、カーキ色のカーゴパンツを履いていた。サキは、カチッとした服はあまり好まず、いつもルーズな格好をしていた。僕はそっとサキの肩に腕を回した。サキの体温がじんわりと伝わってきた。思わず唇を重ねたくなったが、煙草を吸った後は、いつも我慢していた。そんな僕の気持ちを察してか、サキは『吸いたいとは思わないけど、私、煙草の匂いは嫌いじゃないよ』と、よく口にしていた。サキは真面目だったから、僕みたいに授業をサボる事はなかったが、講義が終わると、僕を探して、この屋上まで会いに来てくれた。

サキと知り合ったのは、本屋でアルバイトをしていた時だった。僕の方が後から入ったが、たまたま同じ大学とわかってから、彼女のほうから積極的に話しかけるようになった。同学年で年の近い人がいなかったから、寂しかったのかもしれない。僕もサキの屈託のない明るさに惹かれて、よく話をするようになった。それからしばらくして、僕は店長と喧嘩をしてアルバイトを辞めてしまったが、サキとはキャンパスで会うたびに、一緒にご飯を食べたり、授業のカリキュラムを合わせたりして、頻繁に会うようになった。サキの目は細く切れ長で、笑うとほとんど無くなってしまうくらいだったけれど、とてもチャーミングだった。華奢で小柄、色白で頬がふっくらとしていて、僕はいつも、その愛らしさに癒やされた。僕は煙草がなくなると、いつもその箱をクシャッと丸めて、その辺に放る癖があった。サキはいつも、それを拾い上げてはポケットにしまい、『ダメだよ、ラクダ。ほら、ちゃんとゴミ箱に入れなきゃ』と、よく小言を言った。それでも、最後には『しょうがないなぁ、タスポ貸して。』と言って、いつも購買まで煙草を買いに行ってくれた。カーゴパンツについた砂を払いながら、屋上を出ていく姿がどこか微笑ましく、僕はいつもその後ろ姿を、飽きることなく見送っていた。

当時は二人とも一人暮らしをしていたが、自然とお互いの部屋を行き来するようになっていた。僕はサキの部屋でも遠慮なく煙草を吸っていた。内心はあまり快く思っていなかったのかもしれないが、こまめに換気扇を回したり、窓を開けて空気を入れ替えたりして、仕方なく許容してくれていたと思う。そんなある日、サキが掃除をしていると、不意に動きを止めた。本棚の本の背表紙が煙草のヤニで変色し、ひどく汚れているのに気がついたようだった。サキは、それまで見たこともない、悲しげで泣きそうな顔をして言った。

「ねぇラクダ、お願いだから、これからは部屋の中でタバコは吸わないでね。」

そのとき、僕はサキが、どれほど本に愛情を持っているのかを知った。僕は誠心誠意謝り、『これからはベランダで吸うよ』と約束した。

その年の二月、都心には何年かぶりの大雪が降った。ベランダの窓から外を見ると、雪が山のように積もり、外は真っ白だった。とても外に出られそうもなかった。そのとき、サキはたまたま買い物に出ていた。僕はその間、ソファに沈み込み、煙草を吸いたいのを我慢していた。『換気扇の下なら大丈夫だろう』と、ふと甘い考えが頭をよぎった。それで、つい1本だけ吸ってしまった。でもサキは、買い物から帰ってくるとすぐに、鼻をひくつかせて煙草の匂いに気がついた。

「ラクダ…嘘でしょ。」

サキは僕を見ると、低く絞り出すような声でそう言った。そしてサキは、堰を切ったように泣き出した。僕は、大雪でベランダに出られなかったこと、換気扇の下で吸っていから本は汚していないと説明し、何度も謝ったが、サキは頑として許してくれなかった。サキは何事にも寛容だったが、約束を守ることに関しては人一倍頑なだったからだ。

しばらくして、僕とサキは別れた。理由はいくつかあったはずだが、もうほとんど覚えていない。ただ、この出来事がきっかけになったのは間違いなかった。サキと別れてからの大学生活は、ただただ空虚だった。屋上に行っても、ガチャガチャと扉を開ける音を聞くことは、もう二度となかった。あの夜、サキは泣き腫らした目で僕をじっと見つめた。そして、震える声で『もう無理…』とつぶやいた。あのときの悲しみと失望に満ちたサキの顔は、後悔の念とともに、今でも僕の心に深く焼き付いている。サキを失って初めて、彼女が僕にとって、どれほどかけがえのない存在だったかに気づいた。

コメント