目を開けた瞬間、自分がどこにいるのかまったくわからなかった。

視界に映るのはただ白一色──いや、白とも違う。それはまるで色という概念そのものが取り去られたような、空虚で無機質な空間だった。高志の心臓は不安から早鐘を打ち、混乱が渦巻いた。

壁も床も天井も、その境界線が曖昧で、自分の体が浮いているのか立っているのかさえ判然としない。不安がじわりと胸の底から広がり、次第に恐怖へと変わっていく。

(ここは……一体どこなんだ?)

記憶を手繰り寄せようとするが、どうしても自分が誰で、どこから来たのか思い出せない。

だが、不思議と足元だけははっきりと感じられた。その部分だけが、確かな現実感を持っていた。ふと視線を落とすと、そこに一枚のカードが落ちている。

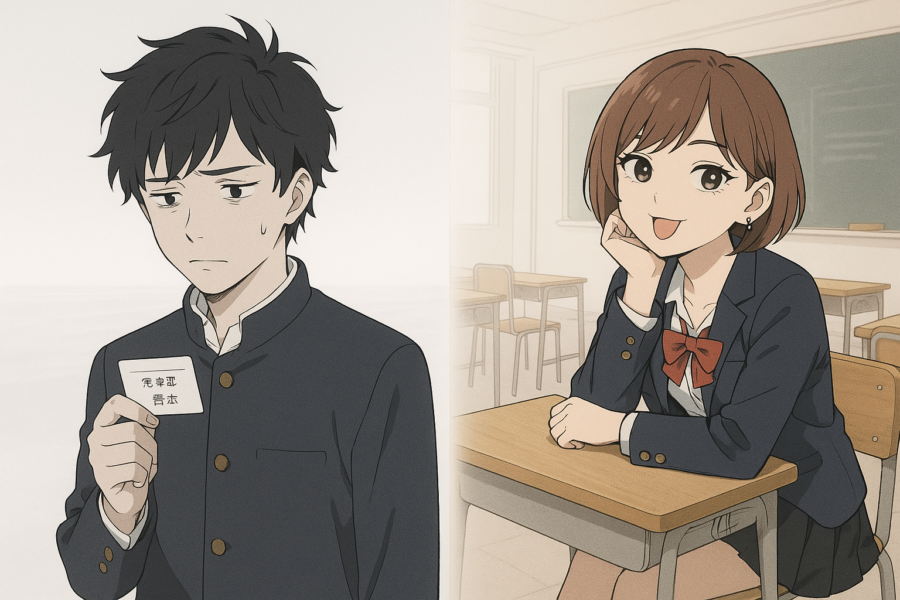

『学生証』白いプラスチックの表面に薄い灰色の文字で印刷されており、その下には震えた自分の筆跡で『高志』と記されていた。

名前を見た瞬間、胸の奥がぎゅっと掴まれたように揺れた。かすかな懐かしさと、それに伴う言いようのない焦燥感が湧き上がる。

(高志……これが、俺の名前なのか?)

それ以外の情報は頭に浮かばない。胸を締めつけられるような焦りと動揺が、自分の意識をじわじわと蝕んでいく。そのとき、静寂の中に耳の奥から小さな音が響いた。

時計の秒針のようでも、遠くの心拍のようでもあるその規則的な音だけが、唯一ここでの現実味を与えてくれているようだった。その音に促されるように、高志は不安を抱えながらも一歩を踏み出した。進むほどに、不安が膨らみ胸が苦しくなる。

(本当に、このまま進んでも大丈夫なのか?)

足が重く感じられたが、ほかに方法はなかった。やがて現れた扉をそっと押し開くと、そこには白い教室が広がっていた。

整然と並ぶ机と椅子、チョークの粉が落ちた黒板。見覚えがあるような場所だが、どこか現実感が希薄で、夢の中にいるような錯覚に陥った。黒板には無機質に『存在論入門試験』とだけ書かれている。

(存在論? 入門試験? 一体なんなんだ、ここは……)

胸に込み上げる不安と疑問を抑え込もうとするが、抑えれば抑えるほど焦りは募った。最後列の席に座ろうとすると、すぐ隣から明るい声が響いた。

「ねえ、試験勉強、ちゃんとしてきた?」

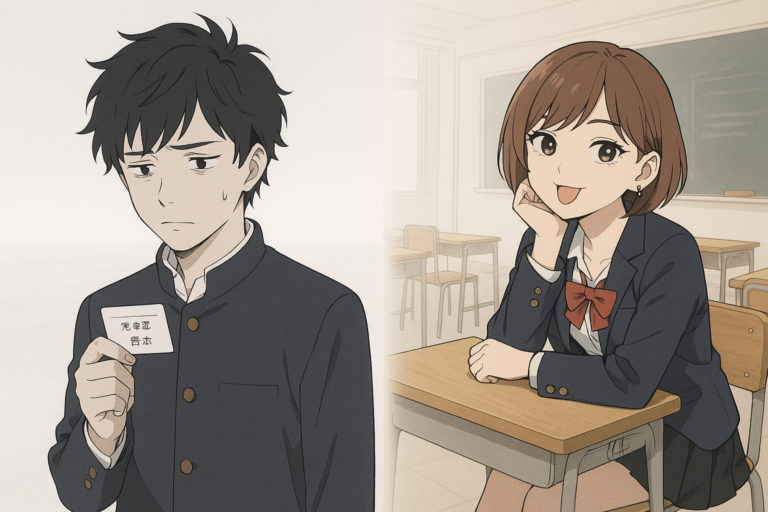

驚いて高志が振り返ると、制服姿の少女が無邪気な表情でこちらを見つめていた。短く整えられた髪と、いたずらっぽく吊り上がった口元が妙に印象に残る。「あ……いや、俺は……」

「ふーん、もしかして忘れちゃったの? ずいぶんのんきだねぇ」

少女はくすくすと笑い、まるで現状を楽しんでいるかのような軽い口調だった。彼女のあっけらかんとした態度は、自分が抱える深刻な不安とは対照的で、高志はますます戸惑った。

(なんでこの子は、こんなに平気なんだ?)

自分の胸を締め付ける不安を感じているのが馬鹿らしくさえ思えた。

「君は……俺を知ってるのか?」

かすかな期待を込めて尋ねると、少女は軽やかに肩をすくめて見せた。

「さぁねぇ、知ってるかもしれないし、知らないかもしれないよ。それより、自分のこと心配した方がいいんじゃない?」

少女はそう言って、また机に頬杖をつき、何事もなかったかのように前を向いてしまった。

(やっぱり思い出せない……)

高志はため息をつきながら、再び手に持った学生証に視線を落とした。この小さなカードに書かれた自分の名前だけが、自分という存在を示す唯一の証明だった。少女は自分のことを『沙梨』と呼んでくれと言った。沙梨は高志の動揺をよそに、再び呑気な表情で教室の天井を眺めていた。その様子を見て、高志は静かな焦りと共に、奇妙な安心感をも感じ始めていた。

彼女の髪は明るい茶色で、きれいに整えられたショートカットが頬に軽やかにかかっている。大きくクリクリとした瞳が印象的で、その目は好奇心に満ち溢れているように見えた。

一見すると今風の女子高生で、指先には色鮮やかなカラフルなネイルが施されており、耳元には小さなピアスが光っていた。その表情は、どこかこまっしゃくれていて、唇から軽くペロリと舌を出す仕草が無邪気で、あどけない印象を与えた。

「心配って……何の……?」

高志が言葉に詰まると、彼女はくすりと笑い、楽しそうに足を組んだ。ミニスカートからすらりと伸びた白い脚があまりにも眩しく、高志は一瞬目のやり場に困り、慌てて視線を逸らした。

沙梨のあっけらかんとした態度と明るく軽やかな声が、高志の深刻な戸惑いとはあまりにも対照的で、奇妙な感覚に襲われる。

(なんだ、この子は……こんな状況なのに、どうしてこんなに平気なんだ?)

沙梨は再び小さく舌を出し、楽しげに高志の様子を眺めていた。その丸顔の輪郭と無邪気な表情がどこか懐かしく、けれどやはり何も思い出せないまま、高志は再び視線を自分の手に持った学生証に戻した。

沙梨は、そんな高志の動揺をよそに、呑気な表情で天井を見つめ、楽しげに椅子を揺らしていた。高志は、自分が抱える焦燥と不安をかみしめながら、なぜか彼女の明るさに奇妙な安心感すら覚え始めていた。

コメント